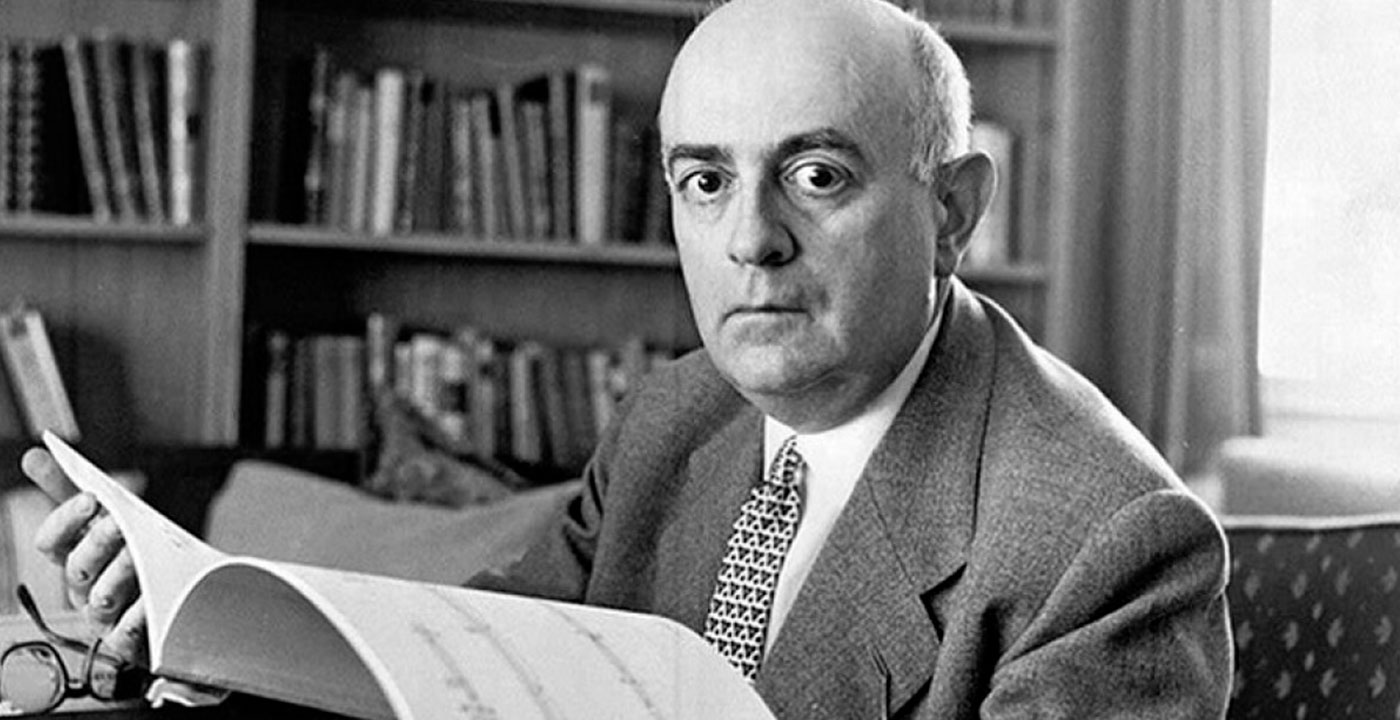

¿Fue Theodor W. Adorno el visionario negativo y dogmático que nos ha dejado entrever la tradición posterior? ¿Hasta qué punto son actuales sus percepciones sobre la potencia política de la obra de arte o su carácter autónomo? Desde una posición privilegiada, la mayoría de los teóricos de la primera mitad del siglo XX establecieron una serie de jerarquías que distinguían lo artístico de lo no artístico, lo culto o distinguido de lo popular u ordinario, y lo elevado de lo bajo. A excepción de Walter Benjamin y su texto fundacional en el debate La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936), tanto Clement Greenberg, en Vanguardia y kitsch (1939), como Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración (1944), mantuvieron posiciones de desconfianza y resistencia. Separados en el tiempo, pero con una gran influencia y difusión en su momento de publicación, estas obras han condicionado, todavía hoy, el debate entre la alta y baja cultura, el arte genuino y, por qué no, el “resto”.

Los límites, habituales en la historia del arte, trataban esta vez de frenar la rápida emergencia de la cultura de masas. Sus nuevas formas de consumo parecían diluir la experiencia de lo cotidiano en el entretenimiento y el espectáculo, más que en una posición crítica. Sobre todo, sugerían un cambio sin punto de retorno, que terminó por afianzarse rápidamente de un modo directo y agresivo, cambiando para siempre las formas de relacionarse y experimentar el entorno. Sin embargo, no se trataba solamente de un simple saqueo de la alta y prestigiosa tradición occidental, sino de una amenaza mucho mayor y urgente: el fascismo. Los conflictos bélicos favorecieron gravemente, en prácticamente todos los autores de la época, un tono urgente y férreo, que con el paso de los años se ha revelado algo artificial y, como consecuencia, no ha sabido leerse.

Estas obras han condicionado, todavía hoy, el debate entre la alta y baja cultura

Si en Vanguardia y kitsch (1939) Clement Greenberg relacionaba a Alemania, Rusia e Italia con formas culturales corruptas y rebajadas (“Si el kitsch es la tendencia oficial de la cultura en Alemania, Italia y Rusia, ello no se debe a que sus respectivos gobiernos estén controlados por filisteos, sino a que el kitsch es la cultura de masas en esos países, como en todos los demás”), Adorno se preguntó en Prisma, con matizaciones posteriores, las posibilidades de volver a crear y pensar después de Auschwitz.…

Este artículo es para suscriptores de EXPRESS

Suscríbete