En 1992, durante las celebraciones en torno al V Centenario, miles de artistas, estudiantes, académicos y activistas salieron a las calles para denunciar 500 años de represión colonial. Denunciaban la continuidad de un sistema de poder basado en binarios, donde solo algunos, por el color de su piel y sus orígenes geopolíticos y culturales, se han tomado el derecho hablar, hacer y pensar por las otras. En este contexto, los sociólogos Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein desarrollaron el concepto de “americanidad” para referirse a la continuidad del sistema colonial en el mundo y en las Américas. El “descubrimiento” de América, proponían, comenzaba un nuevo modelo mundial donde la idea de progreso justificaba las diversas formas de trabajo forzado y la jerarquía étnica y racial, cuestión que desde el siglo XIX se ha ido replicado a nivel hemisférico mediante la hegemonía de los Estados Unidos.

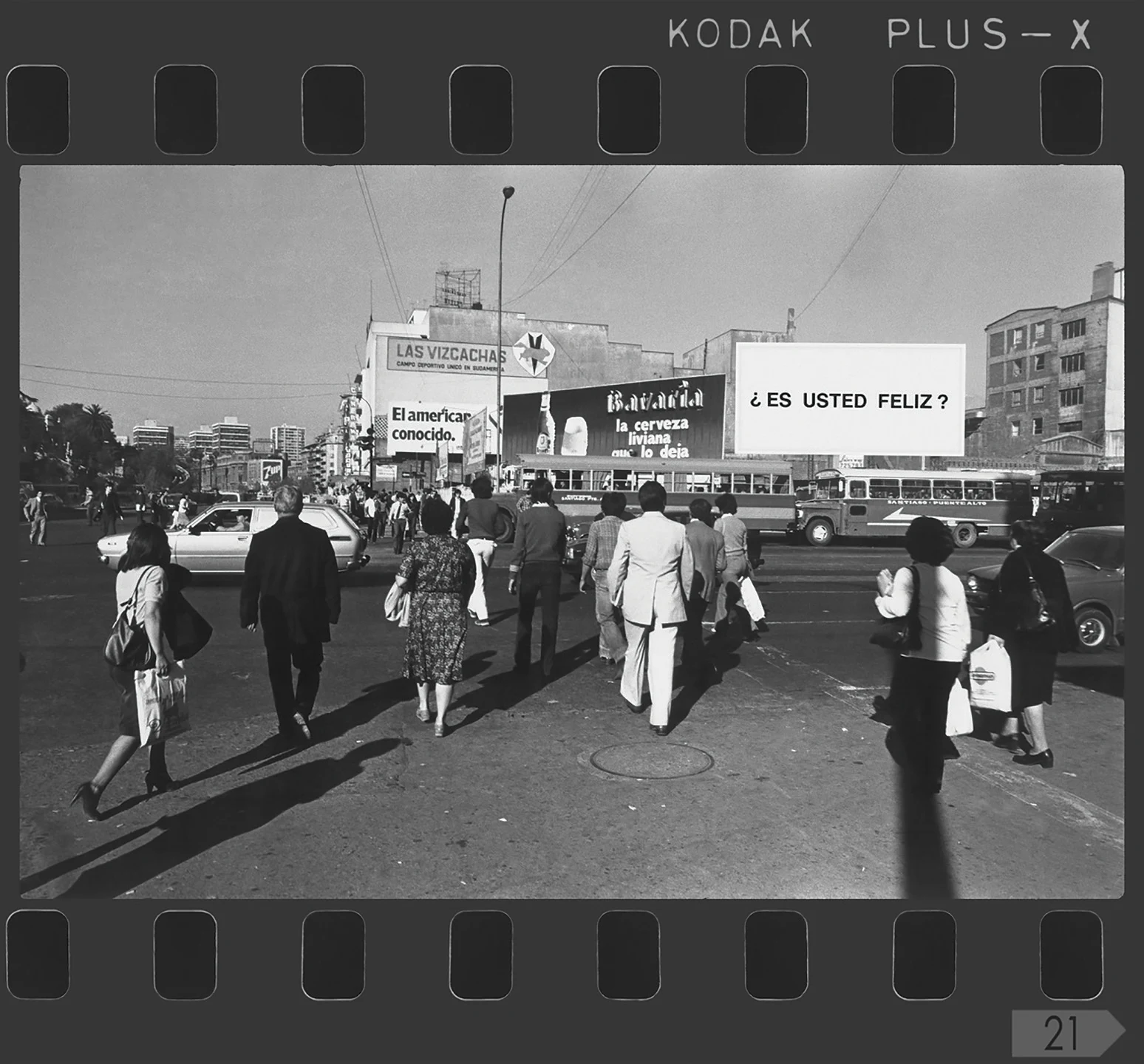

En 1987, cuando Alfredo Jaar intervino una de las pantallas publicitarias en Times Square, Nueva York, el artista no hacía sino hacer visible el concepto de “americanidad”. Una animación de 45 segundos que contraponía frases como “This is not America” y “This is not America’s flag” con la masa cartográfica y la bandera de los Estados Unidos respectivamente, la animación concluía con una afirmación, donde la letra “r” se tornaba en el diagrama del continente resignificando así la nomenclatura “América”. A través de esta obra emblemática del arte Latinoamericano que en los últimos años se ha reproducido mediante una versión remasterizada no solo en Times Square sino que además en ciudades como Bogotá, Ciudad de Mexico y Londres, Jaar criticaba la apropiación de Estados Unidos de un nombre, el de América, como metáfora de su hegemonía colonial en el hemisférico. “El mundo de fuera no existía allí”, explicaba Jaar, recordando a través de un trabajo sobre un problema lingüístico y por lo tanto cultural al poeta, activista y político Aimé Césaire cuando escribía: “lo esencial es ver claro, pensar claro (léase peligrosamente) y responder claro a la inocente pregunta inicial: ¿qué es en principio la colonización?”

Alfredo Jaar visibiliza la colonialidad del poder

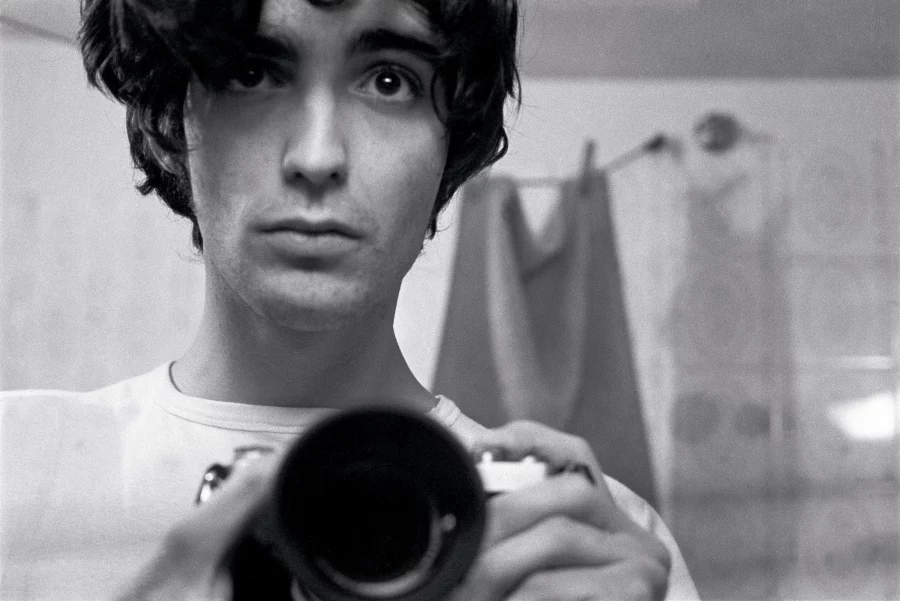

Formado como arquitecto en la Universidad de Chile y complementando sus estudios con cursos de cine en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Alfredo Jaar nació en Santiago, Chile en 1956. A la edad de seis años se fue junto a su familia a la Martinica, la misma isla en el caribe francés desde donde Césaire denuncia el colonialismo.

Este artículo es para suscriptores de ARCHIVO

Suscríbete