Lo que hoy llamamos “discapacidad” ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, mostrando la variación en la definición y condición social de los designados bajo esta categoría: han sido los seres sobrenaturales de mitos y leyendas, los monstruos de los freak shows, los pacientes predilectos de la experimentación médica, los enfermos eternos de las residencias… Su presencia en la creación artística ha sido periférica pero, aun desde el margen, sugerente y desafiante. Hablamos de corporalidades y funcionamientos que desafían los códigos de enunciación y recepción artística habituales y, por ello, plantean cuestiones, tan específicas y universales, como: ¿crear con el cuerpo? ¿Desde el cuerpo? ¿O a pesar del cuerpo?

El objetivo del texto es presentar una reflexión en torno a estas preguntas a partir de un trabajo de investigación realizado en los años 2013 y 2014 sobre arte y diversidad funcional en España. Esta investigación aborda tanto las artes plásticas como escénicas, e incorpora el punto de vista de artistas, creadores así como de otros agentes del campo de la producción artística. Los resultados muestran que se ha venido generando un movimiento que reivindica no solo el acceso a las vías de profesionalización por parte de los artistas con diversidad funcional, sino el potencial creativo que tiene su irrupción en los escenarios y espacios de creación.

Re-creaciones de la (dis)capacidad: El cuerpo no normativo en el arte

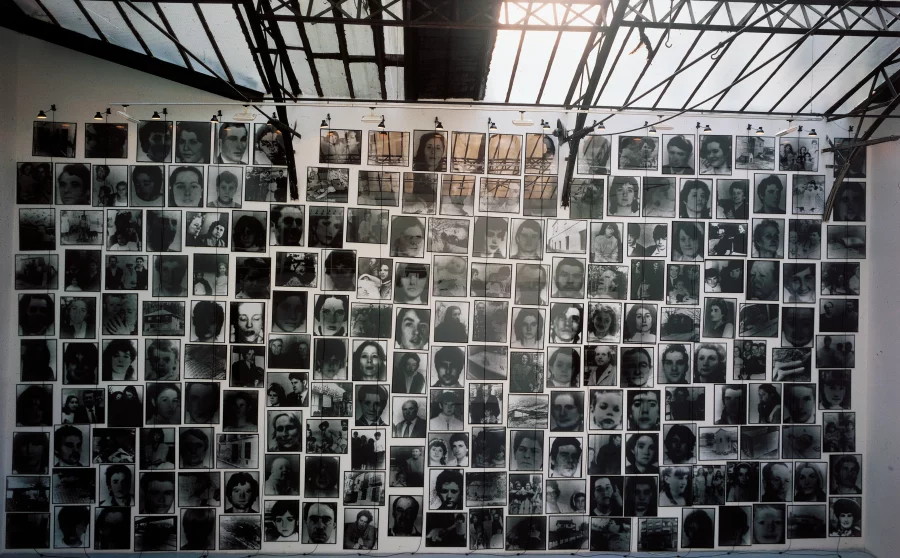

Las personas con diversidad funcional han estado tradicionalmente excluidas de la creación artística (así como de tantas otras esferas sociales), por lo que las representaciones de sus cuerpos y realidades han sido realizadas mayoritariamente desde la otredad. Así, se produce una ruptura muy significativa en el momento en que la creación artística en torno a la discapacidad empieza a ser obra de las propias personas que encarnan esta condición. Esto conlleva la introducción de nuevos imaginarios y reflexiones sobre el cuerpo humano, así como sobre la propia imagen social de este colectivo.

Un ejemplo de esta evolución la encontramos en la Venus de Milo (estatua griega que representa un cuerpo femenino sin brazos). René Magritte ya hace una interpretación pionera de la obra en el año 1931, planteando la ausencia de brazos como la representación de una amputación. No obstante, posteriormente, encontramos otras artistas sin brazos que dan otras lecturas a esa misma pieza, conectándola con su propia experiencia. Sería, por ejemplo, el caso de Mary Duffy, quien creó una performance en la que combinaba la presentación de su cuerpo imitando al de la Venus con declaraciones reivindicativas de su propia belleza, cuestionando el estigma y la opresión hacia las personas con diversidad funcional.…

Este artículo es para suscriptores de ARCHIVO

Suscríbete