Cuando el Vips era la mejor librería del mundo, Alberto Olmos

(Editorial Círculo de Tiza, 2020)

¿Qué razones podríamos tener para leer un libro que recopila contenido ya publicado en internet? Bastaría con consultar la columna “Mala Fama” de Alberto Olmos en El Confidencial, sobre todo entre 2015 y 2020, que es el periodo que abarca la selección, y leer después las cinco entregas de “Qué es escribir bien”, que salieron durante el 2018 en Zenda. En ese caso, además, tendríamos acceso a los enlaces y referencias cruzadas, negritas e imágenes incluidas, con las que poder profundizar. Para ser sinceros, ¿hay alguien que haga eso? “¡Hombre!, cuando compras el libro contribuyes a la profesionalización y los honorarios del autor”, dirían indignados otros compañeros de profesión, mientras que los románticos se limitarían a un simple: “Nada es comparable al tacto del papel, y también lo puedes ensuciar”. Ambas razones son muy nobles, pero no muy pragmáticas. El principal atractivo de Cuando el Vips era la mejor librería del mundo, después de su provocador título, es el efecto de conjunto que proporciona su lectura.

No solo porque los textos están agrupados en cinco partes (desde la escritura hasta la familia, pasando por las cuestiones políticas), sino por la lección que contiene: el periodismo sirve para algo más que encender la polémica del día. La selección demuestra el esfuerzo invisible que hay en la carrera a largo fondo (Olmos publica desde 2005, cuando empezó con los blogs Hikkomori y Lector Mal-herido), y que es posible ser crítico y decir la verdad sin acabar hecho un colador. Como esto último tampoco parece muy práctico, lo diremos de nuevo: leyendo los textos podemos comprobar que, por mucho que partan de un hecho actual, siempre conectan con el pasado, con una línea que siempre está matizándose y contradiciéndose. Así pues, en el libro el único factor es el temporal, y cómo este relega a la fama y al olvido a los autores y sus obras.

El periodismo sirve para algo más que encender la polémica del día

Sus textos son valientes, desacralizan, señalan las actitudes impostadas dentro de lo que él llama la fiesta de la literatura, sobre todo cuando hay falsa vanidad, autoficción o dinero de premios y convocatorias de por medio, y operaciones bastante mal disimuladas para imponer estilos y géneros llenos de letras, sí, y muy poco literarios. Por encima de todo esto, cuando señala los caprichos tan poco literarios de los protagonistas de sus columnas, lo hace incorporando una pluralidad de puntos de vista que, es de agradecer, no nos venden una verdad (esa que siempre nos intentan colar por nuestro bien), y aquí nos detenemos un momento: el matiz es importante. Para referirse a sus columnas, la metáfora común es la de que dispara o lanza dardos, incluso podemos verlo con un arco en una fotografía. Es una figura convencional, directa y algo violenta, pero sus artículos no producen ese efecto mortífero y rápido.

No hay tiroteo al comienzo (sobre todo cuando abre con una anécdota o un dato que, solo en principio, parece tener poco que ver con el tema a tratar), y desde luego no hay un discurso lleno de ego y vanidad, que no es otro que el del héroe en su épica gesta. Menos evidente, y también con menos relumbre, Olmos deja caer. Un objeto, podría ser, porque obliga a recogerlo y observarlo (y comprobar las distintas capas que rodean su discurso); pero también en un sentido figurado como el que, en medio de una conversación, deja un comentario demasiado pertinente para producir, después, un silencio largo e incómodo. Por decirlo a su modo, “quien no sepa que la violencia y la valentía verbal son tan poderosas como la física no ha vivido lo suficiente”. Pudiendo simpatizar más o menos con sus ideas, algo queda claro: que en ese carácter abierto de su exposición, lleno de juicios y puntos de vista opuestos, la última frase deja al lector con una frágil y famélica certeza, esto es, con una duración, con la posibilidad para pensar, incluso para divertirse y seguir las propias travesuras del autor.

Elimina la distancia intelectual que planea, en muchas ocasiones, en la crítica cultural

Al combinar un estilo sencillo, coloquial, con cantidades ingentes de humor acerca a los lectores los temas, y elimina la distancia intelectual que planea, en muchas ocasiones, en la crítica cultural, además de hacernos reír, bastante de hecho, como la frase inicial de “La novela negra nos enterrará a todos”: “La novela negra no tiene nada que envidiar a la peste negra, ni siquiera los muertos”. No hay, por tanto, vaca lo suficientemente sagrada que se salve (como Antonio Gamoneda en “La poesía no se lee, pero está bien pagada”), y no desentierra en vano los nombres de los grandes autores clásicos, como se suele leer en muchas entrevistas, para apoyar a tal o cual autor, como si la Historia de la Literatura, esa cosa, se pudiera saquear día sí y día también como sacrificio al dios de la publicidad. Lo de joven aparece muy pocas veces, casi siempre cuando se refiere a él mismo, y ni por asomo desfilan cosas como promesa. Tampoco hay comparaciones con las series ni con el cine: los asuntos literarios se saldan con las palabras y, sobre todo, con ese paso del tiempo.

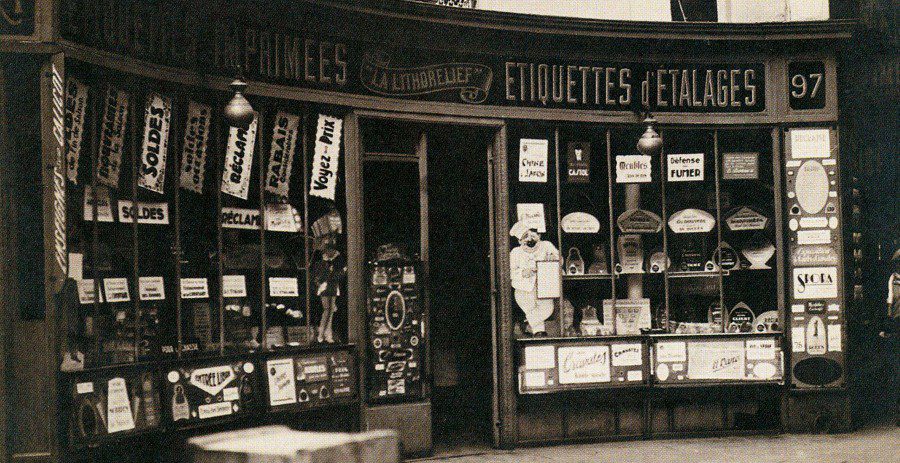

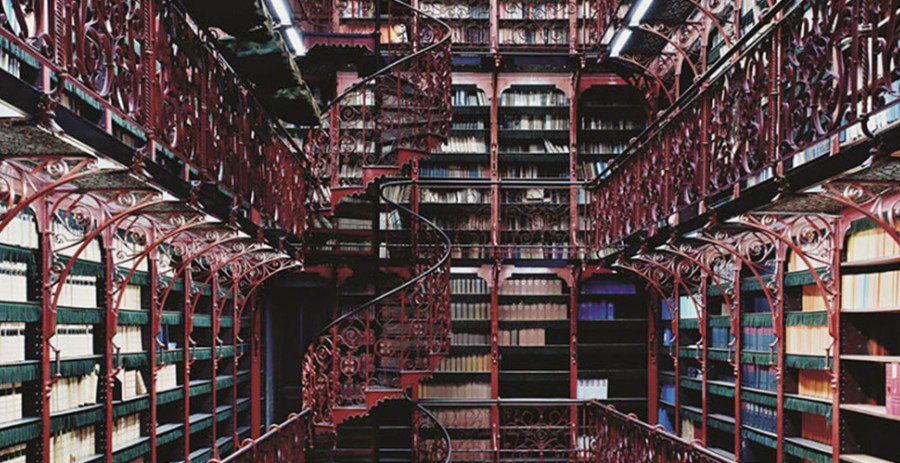

Como decíamos, Olmos parte de sus lecturas para analizar la actualidad, dentro de la ya demostrada tiranía de la novedad, pero su visión a largo plazo, su esfuerzo por documentarse, contrastar y hacer memoria, muestra no solo la evolución natural de los hechos, sino su contradicción, a veces patética (la falsa humildad en “Saramago y la dinamita”, o el precio de la moda en “De defender la cultura libre a venerar la televisión de pago”). También ocupa un lugar físico cuando menciona a los autores olvidados, no los que están en las baldas cubiertas de polvo de las casas de los que dicen que leen (véase “¿En tu casa no había libros?”), sino los que hay en las bibliotecas públicas, ¡esas grandes olvidadas! Aunque aprovecha para atribuirse esa atención hacia lo público, la sola mención es digna de elogio, y le sirve como pretexto para rescatar a escritores de la talla de César González-Ruano, cuyo único defecto, posiblemente, fue ser franquista.

Dos problemas nos salen al paso en sus textos

Dos problemas nos salen al paso en sus textos, ambos estrechamente relacionados: la ironía y el yo lo sé todo. Para el primero, basta con seguir uno de los primeros fragmentos de En defensa del fervor (2005, Acantilado, publicado originalmente en 2002), de Adam Zagajewski: “Hay autores que usan la ironía para azotar la sociedad de consumo, otras aún luchan contra la religión o contra la burguesía. A veces la ironía expresa algo más: la desorientación en medio de una realidad plural. A menudo simplemente encubre la pobreza de pensamiento. Porque si no se sabe qué hacer, lo mejor es volverse irónico. Después, ya veremos”. A veces la ironía es tan corrosiva, exagerada, que destruye los argumentos, y causa cierto rechazo. No vamos a negarlo mucho más tiempo: es muy fácil cogerle manía a Olmos. Ahora bien, Zagajewski habla de trascendencia, un objetivo muy loable, muchos años antes de la crisis y la precarización: cuando uno ha metido la patita en el mundo literario lo ve todo mucho más sencillo.

Para el segundo, cogeremos prestado un fragmento de “¿Es Karl Ove Kanausgård el autor más sobrevalorado del siglo XXI?”: “¿Acaso no sé nada de literatura? ¿Soy tonto yo o es tonto todo el mundo? Huelga decir que, tras ecuánimes disquisiciones, concluyo que es tonto todo el mundo”. En el elogio ya mencionado del olvido de las bibliotecas públicas, los libros y los autores olvidados, Olmos parece decirnos que es el único portador de la verdad, que solo él sabe lo que hay en los bajos fondos, y cuál será la próxima moda. Por desgracia, o no, es parte del juego y del discurso humorístico/irónico, así como otro elemento que polariza la opinión del lector. Los muchos puntos de vista solo son comparables a las maneras de provocar que hay repartidas por el texto, para resumirlo en dos palabras: variedad firme (e incendiaria). De esta manera, el lector, que amará u odiará esta actitud, aceptará este problema como el hijo lo hace con los cargos políticos de sus padres.

La literatura se diferencia muy poco, o nada, de la realidad política y social que se vive cada día

Sin embargo, todo ese humor desmedido en los textos literarios, con todas las bromas y giros esperando activarse, se acaba cuando habla de temas sociales y políticos, que ocupan las tres últimas partes. ¿Por qué van después? Olmos elabora ahí un fino y elegante símil: la literatura, y en general el arte, tan criticado por la sociedad, se diferencia muy poco, o nada, de la realidad política y social que se vive cada día. No se le puede pedir peras al olmo, es decir, rigidez y ejemplaridad moral a los artistas, cuando el contexto es de todo menos limpio (pobre Zagajewski, repetiremos aquí).

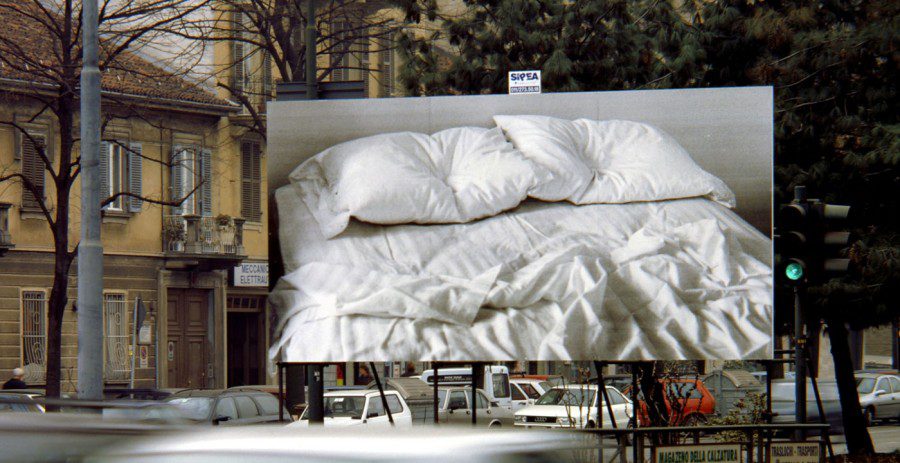

Si antes había hecho una historia por libros (no todos ellos excelentes, un escritor no tiene por qué ser buen novelista, cuentista o biógrafo a la vez), aquí el objetivo son las actitudes progres, buenistas e individualizadoras. La mala leche entra a raudales, y Olmos hace lo que prácticamente nadie, absolutamente nadie, es capaz de hacer público: textos vacíos de ideología, aplaudidos y condenados tanto por la izquierda como la derecha. Bastante más desalentadores, eso sí, al certificar que nada en la vida política tiene sentido porque: “De lo que va el capitalismo, amigos, es de sueños. La mayoría de la gente quiere tener lo que la mayoría de la gente no puede tener: ese es el sueño”. Como pocas veces se ha resumido tan bien, sería un error no recomendar, y enfadarse mucho (según la ideología prescrita), la lectura de “Lujo, casoplón, anticapi: diccionario de autodestrucción de la izquierda”, y su complemento “Esta izquierda, ¿qué izquierda es?”.

“Cuando el Vips era la mejor librería de la ciudad“

Tras los títulos de las columnas, todos ellos igual de atractivos y polémicos, casi gancho publicitario, Cuando el Vips era la mejor librería de la ciudad bien puede leerse como un manual que explica cómo parecer escritor ante los demás (en “De cómo la autoficción se convirtió en autopromoción”), y cómo obtener el certificado progre de tus amigos y conocidos (“Vamos a firmar un manifiesto a la plaza del pueblo” o “¿Fuiste una pringada del 15M?”, entre otros artículos). Aquí tenemos, de hecho, otra razón para comprar el libro (sí, había que llegar al final para descubrirla): las lecciones reales para escribir bien del epílogo. Son variadas, y conocer las reglas ortográficas y el vocabulario no asegura laureles ni paseos de la fama, así que tomaremos, por última vez, una cita de Alberto Olmos para simplificar lo complejo y, quizá por fin, terminar con el asunto que nos ocupa: “Quizá el estilo no es otra cosa que responder a la siguiente pregunta: ¿cómo hacerlo más bonito sin dejar de ser claro, cómo recargar sin que la claridad se enturbie? Y quizá el talento literario consista simplemente en esa reinvención de la claridad”.