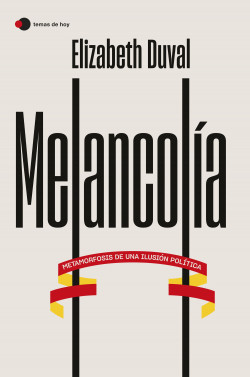

Me reúno con Jorge Velasco Baleriola en el portal de mi casa a las cinco y media de la tarde. Juntos, caminamos hacia una de mis cafeterías preferidas de Madrid. Hace un día precioso, Elizabeth Duval (Alcalá de Henares, 2000) nos espera sentada en la terraza, fumando.

Margot Rot Le hemos puesto un nombre al equipo.

Elizabeth Duval ¿Cuál?

M.R. Somos Los Detectives del Delirio.

E.D. Genial.

M.R. Nuestro objetivo es descubrir algo sobre las personas a las que vayamos a entrevistar.

Jorge Velasco Hay que perseguir el delirio, ahí es donde se encuentra la belleza.

M.R. Pero hoy tenemos un problema. Un problema personal. No podemos ignorar que te queremos.

E.D. Empezamos la entrevista estableciendo que nos queremos, bien.

M.R. Sí. Venga, cuéntame. ¿Cómo han ido estos días de prensa? ¿Hay alguna pregunta que te hayan hecho que te haya parecido una tontería? ¿Hay alguna lectura general? Sabemos que esto siempre pasa. Una saca un libro y se generan una serie de retóricas superficiales en torno al tema que una quiere tratar y de pronto no se habla de nada más. ¿Te ha pasado?

E.D. Bueno, ha habido una gran cristalización de lecturas de actualidad política basadas en los titulares, sí. Pero he hecho unas cuantas entrevistas muy interesantes. Tuve una entrevista para El Periódico con una mujer que era muy interesante. Y además, ese día yo iba con una resaca espectacular. La resaca espectacular tiene dos efectos. Uno de ellos es que, afirmativamente, te sientes atolondrada. Al mismo tiempo hay una suerte de conexiones neuronales nuevas que se crean. Creo que, a raíz de esto, tuve varias ideas que me dio mucha pena no haber metido dentro del libro.

Tuve varias ideas que me dio mucha pena no haber metido dentro del libro

M.R. Esto me interesa.

E.D. Me preguntaron sobre la melancolía; me dijeron que no trataba la melancolía psicológica, clínica, que trataba la melancolía social, política. Yo respondí que trato la melancolía como atmósfera. Me dio mucha rabia no haber incluido el termino atmósfera dentro del ensayo porque encaja perfectamente con la idea que quiero transmitir.

M.R. Es verdad.

E.D. La melancolía como atmósfera, como clima de época.

M.R. He estado pensando en algo estos días. Es algo de lo que hemos hablado mucho, además. He visto y he leído todas las entrevistas que te han hecho a raíz del ensayo. Entiendo que el entrevistador no tiene por qué comprometerse a sí mismo en las charlas (no como en este caso jaja) pero tengo la sensación de que la gente sigue reticente a hablar de afectos. Y es curioso porque el grueso de lo que planteas a nivel político, filosófico, exige de un cuestionamiento de los afectos propios. La complejidad del libro reside ahí. ¿Por qué despierta en uno la patria? En la entrevista con Yolanda Díaz la pregunta se abordó de forma… muy burda; ¿Puede ser alguien de izquierdas patriótico? Pero lo interesante es anterior, ¿qué vivencias despiertan el afecto patriótico? ¿Qué afectos sostienen nuestro deseo de patria? He pensado mucho en cómo a nosotras nos une el desarraigo. Por cuestiones familiares, geográficas. Hemos hablado mucho sobre como esto podría explicar nuestro reclamo de La Gran Comunidad, materializada en nuestro proyecto de futuro, que puede ser político, claro, pero que tiene mucho que ver con las buenas y bellas formas de vida que imaginamos y qué deseamos.

E.D. Hoy leí algo que me gustó mucho y que entronca con esto que me preguntas. Me gustó mucho la reflexión que hacía hoy Pau Luque sobre Melancolía en su Instagram. Él decía que para él, de una forma muy sutil, era un libro que trataba el duelo político.

M.R. Lo he leído, me gustó, sí.

Hay que saber qué es lo que se desea o, al menos, preguntarse, por qué deseamos lo que deseamos

E.D Decía que había una pregunta que latía detrás del libro y que esa pregunta tiene que ver con el duelo político. Es una pregunta sobre qué hacemos con la generación anterior, una pregunta sobre cómo lidiamos con la generación anterior, sobre todo, cuando hay cosas de la generación anterior que nos lastran o que lastran las posibilidades de futuro. Es verdad que en todas las entrevistas que he hecho hay una parte que tiene que ver con centrarse muchísimo en los conceptos y además centrarse muchísimo en unos conceptos racionales que ya operan dentro del debate como si fueran un marco objetivable, como si no estuvieran en ellos mediando los afectos. Una cosa en la que insisto dentro del libro y fuera del libro, es en que hay que saber qué es lo que se desea o, al menos, preguntarse, por qué deseamos lo que deseamos. Porque muchas veces precisamente porque hay muy poco Yo en el entrevistador, hay muy poca voluntad de preguntarse si quiera por qué pregunta lo que pregunta, que deseos se están expresando en aquello que pregunta y menos todavía hay voluntad de intentar psicoanalizar al entrevistado –sé que esto es muy ambicioso jaja– y preguntarle por qué escribe lo que escribe. Yo creo que esto son preguntas fundamentales, sobre todo cuando se trata de un libro en donde precisamente se menciona que no partimos de unos puntos objetivos, estancos, racionales, donde desarrollamos nuestros pensamientos siempre en virtud de una mayor racionalidad sino que los pensamos por algo. Creo que ese algo, desde epistemologías, lo hemos tratado como un algo situado, lo hemos reducido a un algo situado, como si no fuesen los afectos sino las identidades las que marcaran por qué pensamos lo que pensamos, más allá de los afectos: clase obrera, mujer, etcétera. Pero eso impone una suerte de reduccionismo que ignora que, dentro de esas categorías hay toda una suerte de afectos distintos que es posible desarrollar. La clase obrera puede desarrollar distintos tipos de afecto en relación con su clase o con su condición económica. Da perfecta cuenta la existencia de ello los obreros de Vox. Ahí también hay un afecto y es ese afecto el que tiene una primacía fundamental para articular su visión del mundo. Su visión de la política. Y claro que es un afecto que está relacionado con la identidad, pero, de alguna manera también es independiente de ella, no opera en el mismo o territorio.

M.R. Esto me recuerda a una tarde en la que salíamos de la biblioteca de la Universidad Complutense. No sé si recuerdas el final de esa conversación. Decíamos que ojalá ser las psicoanalistas de España. Nos parecía importantísimo que en cada gabinete de partido hubiese un psicoanalista con conocimientos de sociología y de economía capaz de identificar que afectos mueven a las psiques colectivas.

E.D. Sí, queríamos hacer un mapa de los afectos nacionales y de su evolución.

M.R. Es mi sueño.

E.D. Como sabes, he criticado mucho la patria cuando se utiliza de forma instrumental, creo que a veces se construyen historias a partir de retablos, de imágenes, de momentos, para que cuadren, para hacerlas encajar con el mensaje político que se quiere transmitir. Y entonces es cuando pienso, ¡jo, pero lo importante ni siquiera es la historia! Lo importante no es esa ficción de sucesos que tú estás ordenando, lo que va a hacer que la gente se sienta apelada. Me parece muy importante algo que tiene que ver con la sinceridad. Creo que, desde la izquierda, tendemos a hacer construcciones históricas que son poco sinceras.

M.R. ¿Por ejemplo?

E.D. Bueno, estamos muy centrados en hacer un hilo conductor de la España democrática, de la España emancipadora, como si cualesquiera que sean los grupos poblacionales que hubieran participado de esos momentos emancipadores no hubiesen participado también de los momentos de retroceso. Es como… de repente en una historia de esa España supuestamente emancipadora pues… hay saltos y hay vacíos. Segunda república, resistencia al franquismo ¿pero qué porcentaje? Y de pronto ya es constitución, transición, etcétera. Hay vacíos. Vacíos en los que nadie tiene muy claro qué sucede. Hay una incapacidad para encarar del todo cómo sedimenta el franquismo a nivel afectivo en la población española. Cuando eso es muy importante. Hacer sociología de esa sedimentación. Igual que el intento falaz de hacer ver que todos los intentos de emancipación son intentos populares. ¡No me vendas que la constitución de las cortes de Cádiz es un evento popular! Es una vanguardia intelectual, no popular.

¿Se puede ser de izquierdas y patriota?

M.R. Estoy de acuerdo. Sabes que hay dos cosas que me preocupaban antes de que saliese el libro y que me siguen preocupando y vamos a hablar de ellas. En primer lugar, hay una obvia incapacidad de enunciar la cuestión de España. Es bastante traumático, hay un rechazo severo generalizado a hablar de España. No esperaba que fuese más fácil después del libro, aunque sí creo que es importante que se hable de ello con ligereza. Hay que quitarle hierro al asunto, desvergonzarse. De hecho, fue divertido ver cómo en la entrevista con Díaz ante la pregunta ¿Se puede ser de izquierdas y patriota? Se levantó un murmullo negativo y en la sala solo se escuchaba un tenue no, no, no. Un libro no parece ser la respuesta a este rechazo afectivo. ¿Qué hacemos? Porque si tú no puedes plantear el tema y no puedes recuperar el significante porque está acorazado y no puedes apelar a él, ¿cómo construir? ¿Cómo hacer algo nuevo? ¿Cómo hacer algo distinto? ¿Cómo abordar aquello de lo que ni siquiera puedes hablar?

E.D. A mí me parece que hay que pensar en quiénes son los perfiles del rechazo y en qué heridas llevan consigo para que les produzca ese rechazo. Creo que sucede algo con los jóvenes, que es que las heridas expresadas son muy grandes y las heridas internas, las reales, muy pequeñas.

M.R. Me gustaría hacer un asterisco y así enlazo con la segunda preocupación porque creo que estabas a punto de responder. Mi segunda preocupación es: ¿qué hacemos con la indiferencia epistémica? Porque en otros periodos podríamos habernos enfrentado a la ignorancia epistémica, pero nuestro problema ahora tal vez guarde más relación con la indiferencia que con la ignorancia. ¿Cómo hacemos para que la conversación dure? Ya no solo para que la conversación se dé, sino para que no se agote. ¿Cómo hacer que los demás se sientan apelados por estas cuestiones políticas? Porque son importantes para nuestras vidas íntimas y para nuestros futuros colectivos. La indiferencia también es una cuestión atmosférica; no podemos culpar directamente al sujeto sino que es un actitud resultado de toda esta operación sistémica en la que estamos inmersas.

E.D. Aquí hay varias cosas y una de ellas la voy a ilustrar con una anécdota muy divertida. Tú no necesitas tener un 50% de convencidos. Tienes que tener siempre en cuenta que hay mucha gente que va a bailar y cuyo seguimiento de las cuestiones políticas siempre va a ser mucho más laxo, ¿sabes? O sea, puede darles relativamente igual y luego que haya alguna cosa que haga que se interesen momentáneamente, durante un tiempo, pero tampoco de forma particularmente intensa. Esto lo digo pensando en cuestiones de la psique general. Recuerdo que, en San Jordi –esto ya te lo he contado, pero voy a repetirlo aquí– me tocó firmar en el diagonal alto, como zona pija, de familias sobre todo. Yo firmaba en las casetas y acudieron dos personas, fue la hora en la que menos firmé. El resto de quienes firmaban eran unos youtubers, que yo desconocía completamente, que se llaman Destripando a la historia, a los que la gente no sigue realmente porque les interese la historia sino porque sus canciones les parecen divertidas y los vídeos les parecen divertidos. Tenían una cola increíble, una cantidad de jóvenes haciendo cola bárbara. Cuando estaba yendo a la siguiente firma en coche, con Ernesto Castro, él se confundió y creyó que los de Destripando a la historia eran los de Play Historia, que son como bastante rancios, leyenda negra, en plan muy de derechas… y yo dije ¡dios mío, si los de Destripando a la historia tienen a esta millonada de jovencitos yendo a que les firmen yo me exilio! Pero luego confirmamos que no eran esos, gracias a dios.

M.R. jajaja.

E.D. Y luego vimos a un tío que recogía un montón de firmas que tiene un libro que se llama… España con perro, que es como una guía de emplazamientos por España, por las provincias, a los que puedes ir con tu perro. Y ese tenía una cola eterna. Y la gente llevaba a sus perros para que el tío conociese a su perro… y claro, cuento esto porque hay que tener en cuenta la magna importancia de lo banal. Esto son dos ejemplos perfectos en los que se ve cómo algo muy politizado es muy de nicho, mientras que lo banal es lo auténticamente masificado.

M.R. Claro.

En la sociedad en la que vivimos, por la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos, por cómo socializamos, pues la gente está cansada, harta, hay más apatía que nunca…

E.D. Y yo creo que muchas veces…, y esto tiene un punto de verdad, nos decimos En la sociedad en la que vivimos, por la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos, por cómo socializamos, pues la gente está cansada, harta, hay más apatía que nunca…, pero yo creo que apatía en un sentido de desconocimiento ha habido históricamente más en otros momentos, ¿sabes? Si acaso, por ejemplo, las condiciones de clase obrera existentes podrían ser peores; entonces se enfadaban más con sus patronos, pero que se enfadasen más no quería decir que se sintiesen parte de un movimiento, de algo más grande, de una proyección. Hay algo de retroactividad en todo esto, en asignarles una suerte de pertenencia histórica. Y hay que aceptar una parte de esa banalidad. Hay un componente del voto, de la participación política, que es egoísta. Que es inherentemente egoísta. Poniendo en una balanza el proyecto de país y tu proyecto personal… si tú no sientes que tu proyecto personal esté en peligro a no ser que tú te involucres o seas partícipe… si no sientes que hay algo que se resquebraja… Piensa en los primeros momentos del 15M, ese primer Podemos, si hay una preocupación genuina ¿sabes? Son años de estallido social y de pronto algo se resquebraja y entonces los proyectos personales de la gente están vinculados a un proyecto colectivo, pero si no hay una vinculación entre proyectos personales y proyectos de esas vidas buenas a las que antes hacías referencia, entonces es muy difícil. Muy muy difícil. Sobre todo también que ese proyecto colectivo se signifique… o sea, escuchaba hoy una intervención que era una crítica al Partido Popular a modo de mofa: bueno parece que es ahora la derecha quien se arroga a ser antisistema, entre desobedecer al poder judicial y a las directrices europeas… Pero, ¿a quién le va a emocionar que tu propuesta-policía sea que obedezcamos las directrices europeas, a la institucionalidad, esta normativa…? Sobre todo cuando esa normativa puede ser la misma que te imponga un plan de rescate en el cual tú tienes que recortar radicalmente ayudas sociales o prestaciones para cumplir con los requisitos que una comisión europea te impone en un momento dado. Pensemos en Grecia. Ese momento de estallido social en el cual se necesita movilización porque los planes son esos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de Syriza cuando llega al poder es hacer frente a la burocracia europea frente a la cual se ha construido porque la burocracia europea quiere imponer recorte de pensiones, recorte de las vidas que la gente tiene y que la gente había empezado a perder por culpa de la crisis económica. Entonces, en esos momentos, hay una especie de crisis existencial, vital, vinculada a una especie de crisis colectiva, porque tú crees que el resto del mundo está en esa crisis colectiva y es ahí en dónde puede surgir una suerte de conflictividad, una forma relativa de conflicto político. Por ejemplo, en este momento, no es que no haya circunstancias vitales que podrían unirse a proyectos colectivos, es que no se enuncian de una forma suficiente o no calan todavía. Cuando la crisis climática nos lleve a extremos más grandes ya veremos qué tipos de proyectos vitales se pueden esbozar y qué tipos de proyectos colectivos surgen. Si la crisis de la vivienda va a más, que va a ir a más, ya veremos qué tipos de proyectos surgen.

M.R. ¿Tenemos que esperar a que suceda la tragedia?

E.D, Al mismo tiempo que intentamos impedirla.

J.V. Eli, a mí me gustaría preguntarte, ya que has hecho antes una referencia a la España del diván…

M.R. Ya tenemos título, chaval. España en el diván.

J.V. ¿Entonces, Eli, España Neurosis o España psicosis?

E.D. jajaja

M.R. jajaja

E.D. Mira, justo ayer estaba presentando el libro que ganó el premio suizo de novela y estábamos hablando de… en fin pensad que es un libro sobre la familia y estábamos planteando el debate Deleuze-Lacan. Nos preguntábamos ¿es posible un sujeto no edípico? Yo decía que no, mi interlocutor decía que en, comparación con Suiza, España es un país mucho más edípico.

M.R. Jajaja ¿Por qué?

E.D. Porque en Suiza hay una distribución del poder federalizado, no hay esta especie de autoridad, un padre superior. Hay una distribución. No voy a decir que Suiza sea un país desterritorializado…

J.V. Jajajaja

M.R. Jajajaja

E.D. Si Suiza tiene un padre, ese padre es el dinero. Pero yo estaba de acuerdo con la valoración de que España es un país mucho más edípico.

M.R. ¿Y dónde está la ley?

E.D. Bueno… siempre me ha gustado mucho el hecho de que, entre las palabras que España exportó al francés estaba guerrilla, aunque esa no la vamos a contar porque es más latinoamericana, pero la más castellana es pronunciamiento. En España nos encantan los pronunciamientos militares y que, de pronto, un jefe militar se ponga al frente del gobierno. Nos ha encantado siempre. Recordemos que durante la pandemia se hace viral el vídeo de una tía que dice que España necesita un capitán. España es un país en busca del padre perdido.

J.V. Absolutamente. Y además España siempre está en falta. Se constituye en falta.

E.D. Y además es un país que se constituye en falta y que trasciende a unos hijos, Cataluña, País Vasco, que están siempre en la rebelión de querer matar al padre. Pero claro, el problema de esos hijos, de alguna manera… es que el padre siempre está ausente. Entonces no pueden matarlo.

M.R. Pero, ¿alguna vez lo hubo? Porque para que esté ausente… alguna vez tuvo que haberlo. ¿Es tan obvio?, ¿la respuesta es tan obvia?

E.D. No, no, Franco no llegó a ser un padre

J.V. Creo que precisamente la falta constitutiva de España está relacionada con su incapacidad histórica para articular su territorio de una forma definitiva. Es difícil atribuirle una unidad familiar a un artefacto tan grande como el Estado… pero creo que España tiende a imaginar al padre como una figura mítica, mitológica, como un fantasma al que regresar.

M.R. Ya, pero ¿por qué? No lo entiendo. Francia es la autodeterminación. ¿Por qué? No lo entiendo.

J.V. Piensa que, por ejemplo, cuando España se revela contra Fernando VII, no olvidemos que es El Deseado, Fernando VII está ausente cuando se hace la revolución por él y se le desea y cuando regresa, es… el retorno de lo reprimido. Es el pueblo, la nación en armas, la que se ha revelado en Madrid, la que grita vivan las cadenas, con lo cual…

E.D. Pensad en Lacan del 68; ¡vosotros lo que queréis es un padre!

J.V. Pero esta conversación neurótica sobre España nos puede llevar a un escenario, claro, al duelo.

M.R. Un duelo que no ha sido abordado. El relato institucional siempre nos insta a mirar hacia el futuro y a olvidar el pasado. Negación. Negación.

E.D. Justo ayer releía el texto de Freud sobre el duelo y me gustaba mucho el concepto de la hemorragia libidinal, de toda esa energía perdida, de esperanzas depositadas que se da en ese proceso de duelo, de no llegar a la consecución de la esperanza. Perfectamente asimilable a un individuo y a un país, en relación con aquello que no ha sido constituido.

M.R. ¿Qué veis más factible en el futuro, conseguir la autodeterminación o poner un padre?

E.D. Ya sabes que yo no creo que nos podamos desinstalar del deseo del padre. Así termina Excepción (2020); vosotros lo que queréis es un te quiero, un amo, un sí.