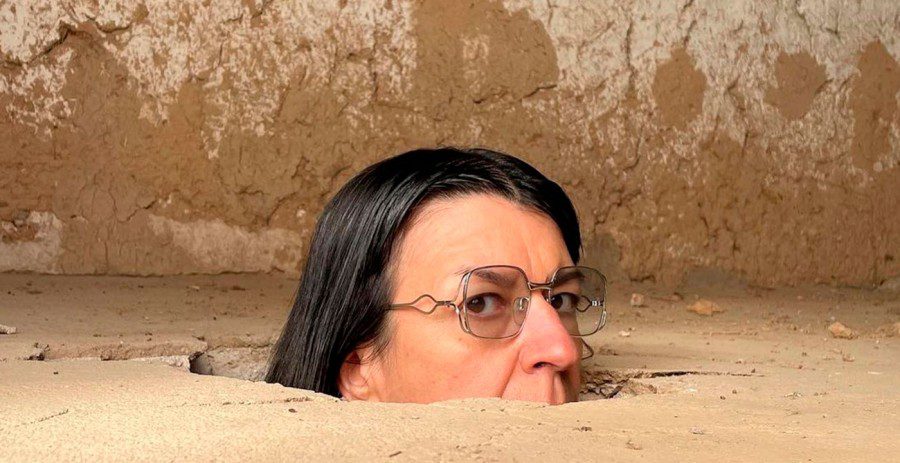

Las novelas y declaraciones de Cristina Morales nunca dejan indiferente. Es bastante fácil comprobar, a través de los comentarios en los vídeos, o las publicaciones en los medios digitales, la gran cantidad de opiniones que suscita. Hay quien las ama, y ve una crítica política certera contra la represión normativa, mientras que otros las odian, y no ven nada más que contradicciones, como el hecho de aceptar el Premio Nacional de Narrativa en 2019. De una forma u otra, sus novelas se sitúan en un ojo de huracán polarizado, como es el del género, el cuerpo normativo o el discurso del poder, y su trayectoria demuestra, además, la utilidad de la persistencia y la autocrítica (no solo subjetiva, sino extensible al ser humano). Al fin y al cabo, una novela atípica como Lectura fácil, con un trasfondo social y político fuertes, también revela que el discurso tradicional, y sus formatos, se están agrietando.

Partimos de la conferencia que dio en el curso de verano de El Escorial “Más allá de las artistas. Género y públicos en el museo”, coordinado por Mariola Campelo y Luz Helena Carvajal, dentro del área educaThyssen, para acercarnos al mundo del arte, la posición desde la que emitimos y recibimos los discursos, o qué significa hacer obras políticas. Como su charla, titulada “Nuevos sujetos artistas y nuevos objetos para el arte”, recorrió varios de estos conceptos, ofrecemos un extracto inicial a modo de introducción: “Primero, pongo en cuarentena dar un concepto cerrado de público, sobre todo lector o de artes escénicas. Aun no teniéndolo claro vamos a seguir, ya que hay un mínimo común denominador en el público: es un lugar de recepción. No es un creador de discursos, y me interesa esta palabra porque un cuerpo, o un edificio, ya son discursos siguiendo a algunos autores. Frente a él, el sujeto artista, como creador, está en una situación de privilegio, y el público recibe lo que otro ha pensado, dado forma y sentido, y lo hace en una relación imperfecta. No hay una reciprocidad estricta, no se puede presumir nada más que una igualdad aparente […] Históricamente, el artista comparte una serie de características de orden social, de género, etc., que son las que configuran una perspectiva macha, siguiendo a María Galindo, blanca, heterosexual y burguesa”.

Las novelas y declaraciones de Cristina Morales nunca dejan indiferente

Héctor Tarancón Royo: En la charla comenzaste diciendo que no te consideras una teórica, pero tus libros, y entrevistas, contienen bastantes reflexiones y análisis.

Cristina Morales: Bueno, son libros de ficción, no digo que la novela no impida la teorización dentro de ella, pero desde luego no es el objetivo fundamental. Si yo quisiera teorizar y hacer que mis teorías fueran manuales, o fueran aplicadas en la realidad, no escribiría ficción. Lo haría desde la academia, o desde un género más científico, o reflexivo, como la filosofía. No creo que escriba un género híbrido, Lectura fácil, por ejemplo, es innegablemente una novela. Lo que ocurre es que, como género, tiene la capacidad virtual de acoger muchas cosas diferentes. No solo cabe esa teorización, sino también las ilustraciones, y nadie pone en duda que siga siendo una novela, o que sea una novela con ilustraciones, incluso aunque aparezca una receta de cocina. Esa extensión de los límites es una virtud del género.

HTR: También te declaraste afín al materialismo histórico, y a las líneas de pensamiento de Hegel y Marx.

CM: No sé si hoy lo podría decir tan tajantemente, tampoco soy una experta en el marxismo, pero sí se puede aplicar a ciertos ámbitos.

HTR: Entonces, ¿qué autores te han influido?

CM: En el curso, por ejemplo, hablamos de María Galindo y de su cultura boliviana. Ella sí que es una teórica abierta, me interesa, sobre todo, la crítica poscolonial y la desnaturalización de las nociones de blanco y negro relacionadas con los conceptos de clase social. Ella dice que no le interesa tanto hablar de feminismo blanco, como del patriarcado con faldas, y también dice que entiende que las compañeras migrantes, en Europa, vean a la feminista blanca como la enemiga, pero que para ella, estando en Bolivia, la feminista blanca es una indígena con traje tradicional. Al final, sobrepasa las nociones de blanco y negro para hablar del neoliberalismo.

Si yo quisiera teorizar y hacer que mis teorías fueran manuales, o fueran aplicadas en la realidad, no escribiría ficción

HTR: La charla giró en torno a la capacidad de la obra de arte para romper el pacto establecido con el espectador.

CM: Sí, creo que antes decía cosas que ahora no sé si mantendría. No puedo ser absolutamente fiel ni recordar exactamente lo que dije en ese momento, a lo mejor incluso me arrepentiría. Hay muchos pactos que se pueden establecer con el espectador, algunos de ellos muy útiles. En el curso hablé de la obra que hizo Alfredo Jaar en la cúpula del antiguo Parlamento de Montreal (Canadá), Luces de la ciudad (1999), que es una obra social como las que hace La Caixa, no creo que fuera una obra crítica realmente.

HTR: Como decías en una entrevista, ¿está el arte para plantear conflictos?

CM: El que a mí me interesa sí, desde luego. Si hablamos del ámbito literario, que manejo bastante más, plantear conflictos es hacerte reír. Cuando algo te provoca la risa, probablemente, se ha destruido un lugar de saber, o un lugar consabido, o al menos a mí me la sugiere. La literatura mala, la que no me interesa, no me hace reír nunca. Ahora estoy leyendo una novela, que ha salido hace poco, la última novela del escritor catalán Max Besora, especialista en español, que se llama La musa fingida, y es una carcajada constante porque escribe saltándose todas las reglas ortográficas que conocemos (si no estuviera hecho con esa intención diríamos en términos llanos que está muy mal escrito). En ella aborda temas que la literatura, como sistema, llama “no interesantes”, y, a través de fragmentos, reproduce la retórica habitual de la radio, la televisión, las redes sociales y los discursos más populares de los medios de comunicación de masas. Al hacerlo de esa manera, saltándose las reglas de la literatura y de lo que se considera bello, me produce una gran carcajada. Claro, es una obra que plantea conflictos con su propio medio, y puede que algunos no la consideren ni literatura. Esto es lo que, al final, me hace reír de mala leche.

Una de las batallas es la ruptura de los formatos establecidos, pero el efecto formal nunca es solo formal, como cuando le preguntaban a Juan Marsé qué era más importante, si la forma o el contenido, y cada vez decía una cosa. Siguiéndolo, me parece una tontería pensar así, es un debate banal: las cosas se dicen como se dicen porque de otra manera no podrían ser dichas, aunque es muy popular pensar así. Constantemente oímos cosas como “me gusta lo que dice, pero no cómo lo dice […] me interesa lo que hace, pero joder qué bruta […] joder, menudas formas tiene”. No creo que sea algo exclusivo del mundo académico en absoluto, también está en la política.

Cuando algo te provoca la risa, probablemente, se ha destruido un lugar de saber

HTR: En el curso también hablaste de un escritor que se puso en la piel de un violador, y de que incluso el relato no se entendió por esa dureza.

CM: Vaya, sí, a mí esa obra me hace reír mucho por las mismas razones que decía, pero a ver, yo me río de muchas cosas. Reírse es una forma vital de superar la inteligencia de los demás, no solo porque el otro esté haciendo el payaso, sino que más bien me está señalando mis propios límites, mi propia ceguera, y en este caso está señalando lo que hay de violadores y violadoras en todos nosotros, cosas bastante oscuras y frías. Por otra parte, sobre lo que decía de la risa, soy muy poco mártir en esta vida, entonces, si no me da gozo, la verdad es que no me acerco a esos trabajos. El ejemplo contrario sería el súper dogmatismo y la justificación que hace Alfredo Jaar en su obra hablando, según él, de cosas muy serias, de los sintecho. Jaar lo plantea como algo muy serio, pero lo que es realmente serio es su lugar de privilegio y cómo habla de eso.

HTR: Lo cierto es que la risa, como tal, es algo que no se ha tratado mucho en el arte y la literatura.

CM: En España la risa, en lo literario, sobre todo hasta la contemporaneidad, es vista como un género menor, no es un mérito literario o un hallazgo. Por ejemplo, Antonio Orejudo, un novelista de la generación de los sesenta, habla de cómo se sigue considerando algo menor, como si desde la risa no se pudieran abordar grandes temas, o no fuera de verdad un arte porque se la asocia a ciertas cosas fáciles, como contar chistes. En general, estas divisiones convierten la vida y el arte en un lugar elitista y académico. La profundidad de las cosas siempre se asocia con la seriedad y no con el gozo.

HTR: ¿Dónde podría estar la posición política del creador?

CM: Yo no puedo decirle a ningún artista desde dónde tiene que emitir su discurso en absoluto, ni tengo ganas de ello. Precisamente, eso es lo que hacen los elitistas, se dedican a imponer un lugar a cada creador.

HTR: No, me refería a cómo te lo planteas en tus obras.

CM: Personalmente, como escribo de lo que me duele, de lo que me pica, intento no soslayarlo, hablar de las cosas dolorosas que me hirieron tal y como las siento. A veces, esas cosas dolorosas no suelen ser temas consagrados literariamente. En el curso, hablando de Lectura fácil, comenté la movida que es y cómo se organiza una para sacar comida de la basura, y cómo hacerlo desde la propia experiencia, por un lado, y desde la distancia. Una tiene que ser capaz de decir cuáles son las cosas importantes, las cosas que afectan a su día a día, siendo, a la vez, muy crítica con ellas para que no se quede en un lugar testimonial y de autocompasión.

Desde la llegada de la democracia a España se vive en un espejismo de clase media, todo el mundo se cree clase media. No sé si ahora tenemos menos capacidad para expresarnos en lo políticamente correcto, porque no sé cómo estaba el patio antes, pero el espejismo hace que parezca que todos tenemos voz política y que formamos una sociedad donde todos somos iguales, lo que produce que los ataques hacia esa sociedad del bienestar sean censurados.

En España la risa, en lo literario, es vista como un género menor

HTR: En esta crítica, ¿te influyó de alguna manera el haberte graduado en Derecho y Ciencias Políticas?

CM: Sí, claro, en ese tipo de carreras se leen muchos textos clásicos de pensamiento político, y otros cuantos jurídicos y sentencias. Me ha servido, aparte de para conocer una sección del mundo, en lo que al derecho y a la politología se refiere, para acercarme a textos que son escritos deliberadamente de una manera muy compleja. Todos los textos que emergen de instituciones jurídicas están escritos de una manera deliberadamente difícil para preservar el secreto, que tienen unos pocos solamente. De ahí parte mi gusto por el texto complejo, que oculta más de lo que dice, y creo que eso me construye como escritora: el análisis de los textos y la retórica que vienen desde las instancias del poder.

HTR: Es decir, te acercas al lenguaje y al público común.

CM: Sí, con esto quizá vuelvo a la primera pregunta, escribo ficción y mis herramientas para expresarme no son las de la teorización. No me dirijo al público de una revista científica, ni a los estudiantes universitarios. Por la literatura que escribo, y los canales en que la publico, tiene una vocación más común, en las librerías.

HTR: En este proceso, ¿qué papel han tenido las becas? Estuviste en la Fundación Antonio Gala, obtuviste la Hans Nekfens, etc.

CM: Sí, estuve en la Fundación Antonio Gala, hace ya mucho, con veintiún años o así. Sin ellas no podría haber desarrollado mi escritura, la única manera de conseguir medios de vida era trabajando en algo que no fuera lo literario, porque no estaba, ni está pagado como para vivir de ello solamente. Son imprescindibles para seguir descubriéndome a mí misma como escritora. Es cierto que, tal y como está la ley, una podría hacerse autónoma como una proveedora más, igual que la que es fontanera. Haces la factura de los artículos que escribes y listo, aunque también creo que la fontanera, probablemente, tendrá más trabajo en su profesión. No lo veo tanto un problema de regulación como del lugar social que ocupa la escritora. La literatura no es una tarea productiva, solo en contadas ocasiones lo es, como, por ejemplo, cuando una cae en gracia con una editorial. Ahora tengo la gran suerte de que mi libro se vende, pero que una novela en Anagrama pase por diez ediciones, como ahora, es un caso excepcional, y no hay que fijarse en eso, sino en lo que le pasa a la gran mayoría. Mucha gente no puede cobrar sus textos, y yo, hasta hace dos años, tampoco lo hacía. Por ejemplo, luchaba por cobrar ochenta euros por un texto de veinte páginas.

HTR: Ese éxito, además, ha venido sin que hayas tenido que exhibirte ni promocionarte por las redes sociales.

CM: Sí, es cierto, pero nunca he tenido esa pulsión, esa necesidad. Sé que otras autoras y colegas lo hacen, pero yo no, y no se ha dado de momento, creo que mi vida ha ido por otros derroteros. No me interesa nada, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Las redes sociales son un agujero negro al que no me interesa acercarme.

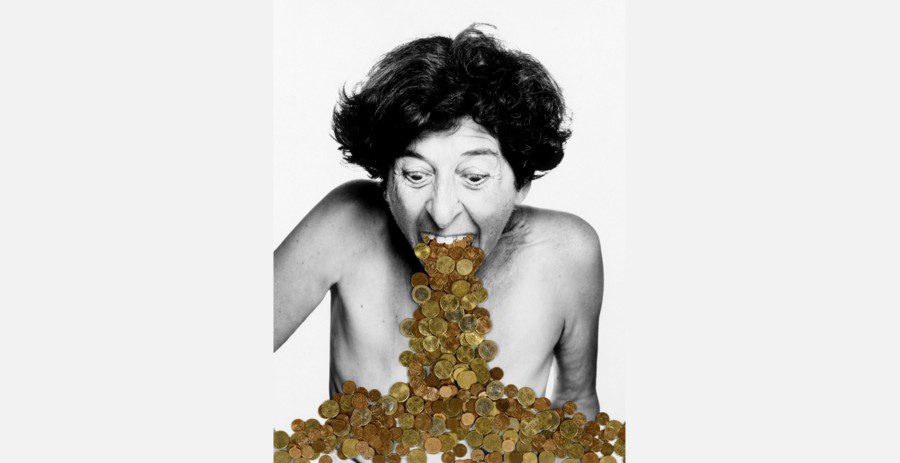

Cristina Morales “Las redes sociales son un agujero negro al que no me interesa acercarme”

HTR: Curiosamente, estando fuera de ese ámbito mediático, sí que has recibido muchos comentarios y críticas.

CM: Bueno, no hacen falta redes sociales para que a una la ataquen. Si las polémicas no están en las redes sociales pueden trasladarse al papel, al periódico, a los lugares públicos clásicos de debate. No creo que reciba esos comentarios por ser escritora, sino por ser mujer, sea lo que sea eso en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, no puedo estar tranquila en una discoteca porque hay un tío que intenta meterme mano, y tengo que pegarle, o porque un tío me persigue por la calle, etc. Son cosas constantes que ocurren en nuestra vida, en la calle. Si me pasa en Lavapiés, cómo no me va a pasar en el mundo literario, donde la cosa está mucho más jodida.

Me considero feminista, y ahí vuelvo a María Galindo, y a otras autoras que yo considero reveladoras. También hay una autora mixe, una lengua dentro del Estado de México, que forma parte de la lucha de las mujeres, tal y como se llama en varios lugares de Latinoamérica, que es Yásnaya Elena Aguilar. Ella habla del nacionalismo como algo más amplio, no solo del colono, o del colonialista como destructor y represor de la población no masculina, sino también del nacionalismo mexicano, que nace emulando los Estados europeos de la época, como no podía ser de otra manera, y cómo destruye la diversidad no estatal, lingüística, étnica, sexual, etc. Elimina todas las manifestaciones que no son heteropatriarcales y falocéntricas. Tiene frases muy certeras, como esta, que parafraseo aproximadamente: “El Estado de México se llena la boca diciendo que se construye con base en muchas culturas, pero los mixes no existen a pesar del Estado mexicano”.

HTR: Para terminar, retomando el nacionalismo, ¿cómo ves la situación en Cataluña? Ha sido el gran tema durante mucho tiempo.

CM: Me parece el gran tema de una élite política que tiene muy poco que hacer, no me parece de nadie más que de unos pocos encorbatados. No sé si la gente lo tendrá más o menos asumido, habrá que preguntarles a ellos en qué les va la vida, claro, qué les va en ello. A mí, personalmente, y a los de mi entorno no nos va nada en absoluto.