Lo primero que se hace cuando nace un nuevo ser es hacerle una foto. Como si hiciera falta tener el documento gráfico para creernos esa realidad, ese milagro. La facilidad para disponer de todo tipo de herramientas que facilitan esta creación de un álbum suprafamiliar casi nos obliga a todos a disparar, a hacer la foto. Cuando no la haces te conviertes en un ser socialmente extraño. Primero fue la extrema evolución de los dispositivos fotográficos, menor peso en las cámaras, más precisión en los objetivos, una facilidad increíble para sin apenas conocimientos técnicos hacer buenas fotografías. El paso del sistema analógico al digital supuso la facilidad absoluta, ya no hacía falta el laboratorio, todo lo podemos hacer nosotros mismos y el carrete limitado era cosa del pasado. Podríamos disparar sin límites, fotografiarlo todo. El mundo se abría ante nuestros ojos y tanto los turistas semiprofesionales, como el obsesivo padre de familia se convertían en un paradigma de las nuevas tendencias documentalistas: el ojo se convierte en el registro, y todo lo que se ve es susceptible de ser transformado en documento. De tal modo que hasta que no tenemos la fotografía no creemos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. De esta forma, fotografiándolo en fragmentos, nos apropiamos del mundo que nos rodea, abarcamos una totalidad que se escapa a nuestras posibilidades. Hacemos nuestro el paisaje, las personas, los sentimientos, los acontecimientos privados y públicos con una voracidad caníbal.

La llegada del teléfono móvil travestido en cámara fotográfica inseparable de nosotros mismos, con una calidad óptica increíble ha hecho prescindible para muchos hasta la propia cámara fotográfica, trastocando así los pocos pilares de las definiciones clásicas de qué es una fotografía, qué es un documento, qué es el documentalismo, qué es y qué no es un fotógrafo documentalista. Todo lo que sucede e incluso lo que no sucede es susceptible de ser documentado. Ya no solamente el hecho, sino su memoria, su deseo, su huella, las posibilidades de haber sido diferente; los sueños y las pesadillas, lo que no es real más allá de nuestra imaginación, todo puede ser objetivo fotográfico y todos podemos ser ese fotógrafo documentalista, todos podemos ser el archivo de una época o de una situación, construir un fragmento de una historia que por su exceso llega a ser insignificante.

Las cualidades del exceso de información se acercan cada vez más a los de la desinformación. Demasiado es lo más próximo a nada, pues la atención se relaja y ya no tenemos interés para nada más. De esa forma las únicas historias que nos interesan son las privadas, las nuestras propias o las de otros que por las razones que sean sentimos como próximas o simplemente sentimos como reales. Eso en arte se llama “universales”, pero en la vida real no tiene nombre y depende más de los canales de transmisión que de sus contenidos específicos, pudiendo pasar de la crónica histórica al cotilleo de una intimidad privada y necesariamente oculta.

A través del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas creadas en octubre de 1939 y bajo el programa denominado Redención de Penas por el Trabajo, los presos políticos construyeron 150 km del Canal de Riego del Bajo Guadalquivir, conocido popularmente como “Canal de los Presos”. Los presos, aproximadamente catorce mil, eran seleccionados por sus oficios y las condiciones en las que trabajaban eran extremas. A medida que las obras iban ganando terreno se ponían en funcionamiento nuevos campos, así la Corchuela, El Arenoso, Los Merinales, Torreblanca, Valdezorras y Fuente del Rey. Esta obra emblemática simboliza “el trabajo esclavo” de miles de presos que han proporcionado beneficios directos e indirectos a la economía del país. En las proximidades de estos campos se fueron asentando los familiares de los internos en condiciones críticas de supervivencia. La magnitud de esta obra hidráulica dejó una profunda huella al cambiar el tejido urbano de los alrededores de Sevilla. Actualmente, El Arenoso es un terreno cultivado y Los Merinales un terreno yermo atravesado por las obras del Canal. Recientemente y tras un largo proceso, el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), aprobó declarar el antiguo campo de concentración de los Merinales “suelo reservado para la creación de un Centro de Interpretación de la utilización de la mano de obra esclava durante el franquismo”.

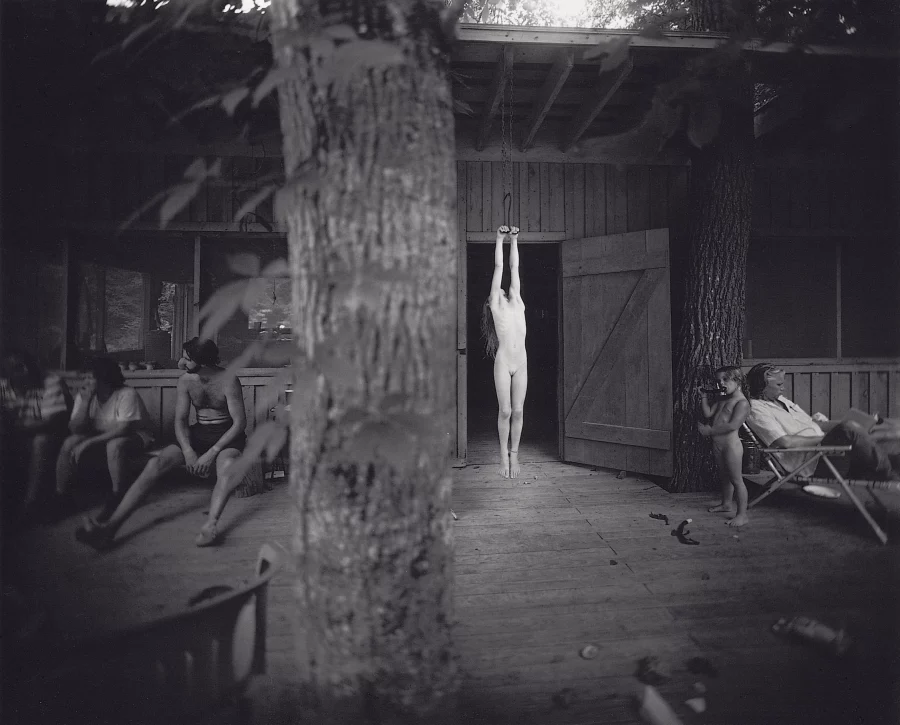

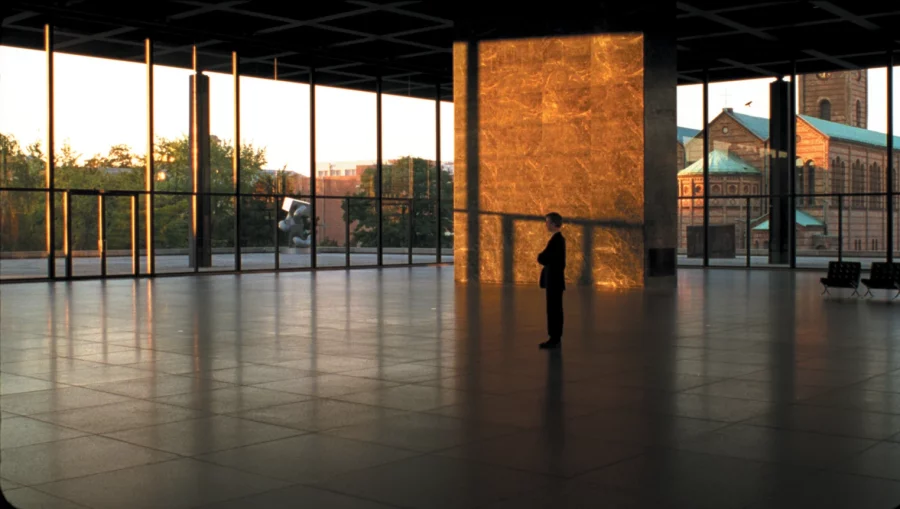

Pero mientras cualquier individuo con un teléfono móvil o con una cámara real con objetivos de tamaño claramente obscenos se transforma en el árbitro de una realidad cuanto menos dudosa, el fotógrafo profesional, el documentalista real tiene que hacer frente a un torbellino de dudas y alteraciones en sus fines y en sus objetivos y, por supuesto también en los formatos que utiliza e, incluso en las razones por las que realiza este trabajo. Si dejamos a un lado a la fotografía de prensa, cuya función y actividad no plantea ninguna duda en ninguna de sus variantes (excepto tal vez a algunos críticos y teóricos del terreno de las artes visuales, comisarios y directores de museos, que tienden a confundir todo lo que se parece a algo con ese algo, y a los artesanos con los artistas, y a sus intereses puntuales con las tendencias reales), todos los artistas que con la fotografía se han planteado un trabajo de documentación del mundo que les rodea están transformándose, siendo cada vez más artistas y menos transmisores de una realidad objetiva e indiscutible. Y esto es así en parte por la maduración que la rápida evolución del lenguaje fotográfico está viviendo y en parte también por la conexión que los fotógrafos, la fotografía actual, tienen con otras vías de conocimiento y práctica, desde la semiología a la arquitectura, la filosofía o la historia. Esta capacidad global de convertirse en notario de la realidad, de cualquier realidad, libera al artista de tener que estar sujeto a cualquier regla o código, le hace libre para incluir de una manera absoluta su propia subjetividad, para hacer de su perspectiva individual y personal el auténtico valor de sus imágenes. Y también le hace libre para poder hablar, para poder mirar hacia donde nadie mira. Es decir, lejos de la mirada autocomplaciente y asombrada del turista, al margen del interés de detener el tiempo de todos aquellos que realizan autobiografías interminables, ajeno a la narración acompasada de un discurso histórico necesariamente único, el nuevo documentalista construye discursos paralelos, marginales, semiocultos, personales e intransferibles. Dotando así a la fotografía actual de una riqueza aún mayor y reafirmando la diferencia entre artista y aficionado, entre profesional de la imagen y constructor de imágenes. Cuando cualquiera puede tener en su propio móvil la imagen que a través de las redes de Internet puede canalizar la opinión pública, el documento se convierte en otra cosa. Se aleja necesariamente del ruido y de las cercanías del poder, del influjo y manipulación de las grandes cadenas de información, para contar otras historias, para hablarnos de esa gente que no le interesa a nadie, ni a los turistas ni al poder ni a los medios ni, a veces, a sus propias familias.

El nuevo documentalismo viene del documentalismo de siempre, del interés por saber más del otro y sobre todo por saber más de nosotros mismos

Los presos de este penal empezaron su castigo con la construcción del edificio que los tenía que albergar. La mortalidad era muy alta debido a las duras condiciones de trabajo, la mala alimentación y las enfermedades. La mayoría de los reclusos estaban sentenciados a pena de muerte por fusilamiento a la espera de su traslado a Santander para su ejecución. Es importante reseñar que en este penal, concretamente en la cercana playa de Berria, el día 15 de octubre de 1937 fueron fusilados catorce dirigentes políticos, entre otros ajusticiados, que posteriormente fueron arrojados al mar. En este penal pasaría parte de su vida penitenciaria el dramaturgo Antonio Buero Vallejo.