En los libros está todo. Siempre se ha dicho y se repite que en la lectura podemos encontrarnos a nosotros y a todo lo demás: mundos lejanos, aventuras fantásticas, ciencia y placer, misterio y sencillez. Depende de lo que se lea, de a quién se lea. Porque en definitiva cada libro es un fragmento de la vida o de los sueños de alguien que nunca conoceremos. Y digo que nunca conoceremos porque esa persona que está escribiendo esa historia es siempre alguien extraño, alguien diferente a nosotros, a nuestros amigos, a nuestras familias, aunque ellos, todos o cada uno, puedan ser escritores y haber escrito libros que nosotros hayamos leído. Aun así nunca conocemos a las personas que escriben, porque el simple hecho de escribir nos transforma. Y a veces parece que escribimos nosotros, pero son las palabras, las letras, las que se disparan a través de nuestros dedos hacia el teclado del ordenador, a la pantalla mágica del ordenador donde empiezan a aparecer unos signos que simbolizan experiencias, deseos, miedos, tantas cosas. Esa magia que a veces sale, como el conejo de la chistera del mago (y aquí habría que recomendar leer a Bradbury) y que antes parecía más magia porque se transmitía, se hacía luz y vida, a través de la pluma estilográfica de un intelectual (Ezra Pound) o de una herramienta para escribir aún más antigua o prosaica, pluma de avestruz (Rubén Darío), o en la ruidosa Remington de Hammet. Pero sigue siendo lo mismo, tan igual y a la vez tan diferente como las personas que sienten esa tentación, ese impulso que les lleva a sentarse y escribir, a mano, a máquina, en sofisticados despachos o en cocinas mal iluminadas. Da igual.

Da igual, porque tal vez lo importante no sea el libro, sino la lectura. Ese hecho de confirmación que nos estigmatiza y nos introduce en un club cuyo lema es pasión e insatisfacción. La pasión que nos impulsa a volver a leer, otro libro o el mismo libro, una y otra vez; y la insatisfacción de no tener nunca suficiente con lo leído. Una fiebre que nos va llevando por un camino de locos, y no al mismo lugar donde vive Don Quijote, sino a la celda del topógrafo que quiso hacer el mapa más exacto del mundo sin salir nunca de su celda (James Cowan). O la luminosa habitación de ese hombre que esperó a la vejez para amar a la misma mujer, a la única mujer, que de niño adoró, de joven ansió y de hombre soñó (García Márquez). Y por el camino, como gasolineras siempre abiertas donde repostar y reanimar nuestra energía, Freud, Barthes, Proust, Borges… (ponga aquí el lector el nombre de ese escritor al que siempre vuelve, tal vez creyendo no saber por qué), lugares donde sabemos que vamos a aprender los idiomas ocultos con los que podremos seguir ese viaje que empieza y acaba en el sillón más cómodo de nuestra casa o en el banco de un parque, en la cama más allá de la madrugada… en cualquier sitio.

Melville dio nombre al síndrome de los que, pudiendo, nunca lo hicieron. Ese club anónimo lleno de nombres ilustres que Vila-Matas se encargó de catalogar haciéndonos envidiar a esa legión de impotentes y cínicos. Todos los que nunca escribieron una obra maestra, un cuento de una sola palabra (Monterroso) o que supieron en el vuelo de un suspiro incluir las vivencias de todas las generaciones de un pueblo que es casi un continente (João Ubaldo Ribeiro), a todos ellos, a todos nosotros, nos hubiera gustado escribir esa historia que, por supuesto, no es la nuestra, para que alguien la leyera.

En los libros está todo. En la lectura podemos encontrarnos a nosotros y a todo lo demás

Pequeños baterblys que leemos en una proyección (amigo Sigmund) de lo que no sabemos contar. Porque en definitiva escribir y leer son los dos puntos de un mismo camino, dos extremos de una misma cuerda, las dos voces en un diálogo. Leemos porque alguien escribe y nuestras pasiones son complementarias. Unos buscan y otros encuentran, no necesariamente lo mismo ni de la misma manera, pero en ese aliento respiramos millones de personas en toda la historia del mundo. Porque nadie escribiría si no supiera que alguien, tal vez un solo lector de un cuento solitario con una sola palabra, algún día lo leería. Y sonreiría, y pensaría. Y lo recordaría ya para siempre jamás, como en el mundo de la felicidad de las protagonistas de los cuentos infantiles, parábolas que desciframos tantos años después de leerlas y que resultaron ser tan diferentes de lo que pensábamos entonces, como la propia vida. Y es que tal vez cada lectura sea eterna. Una sola lectura para toda una vida. O tal vez, como le hubiera gustado a Borges, todo lo que leemos lo estamos leyendo siempre, al mismo tiempo, palabra sobre palabra, Coetzee por encima de Huxley (Aldous, claro) y por debajo de Dostoievsky, tapando a tantos otros que han vivido tan lejos en el espacio y en el tiempo y que hemos reunido, cada uno de nosotros en unas extrañas mezclas, en unos pocos metros de estanterías o amontonamientos aparentemente temporales. Sin orden ni concierto satisfacemos esta fiebre enfermiza que algunos llaman lectura y que, desde luego -nadie lo niega- detrás o después de esa aparente calma en que nos sumerge, levanta tormentas no siempre internas.

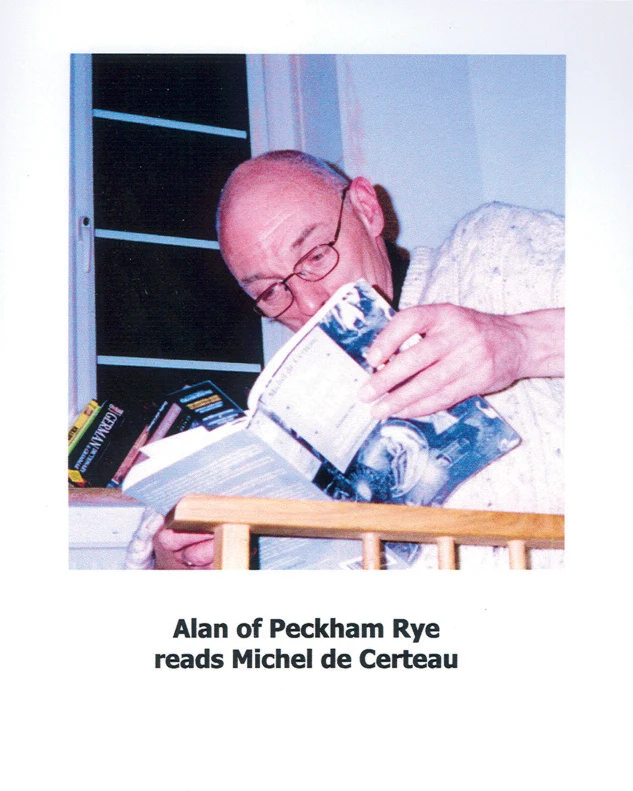

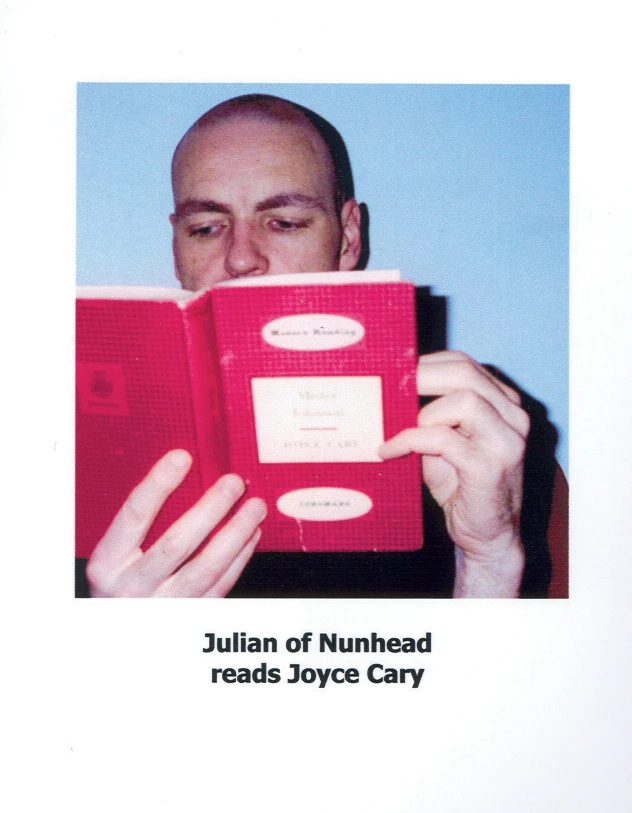

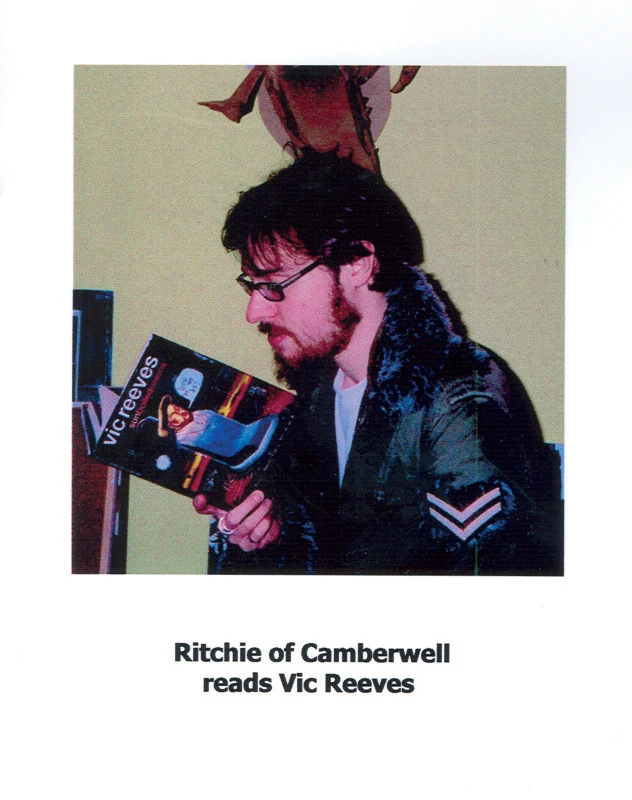

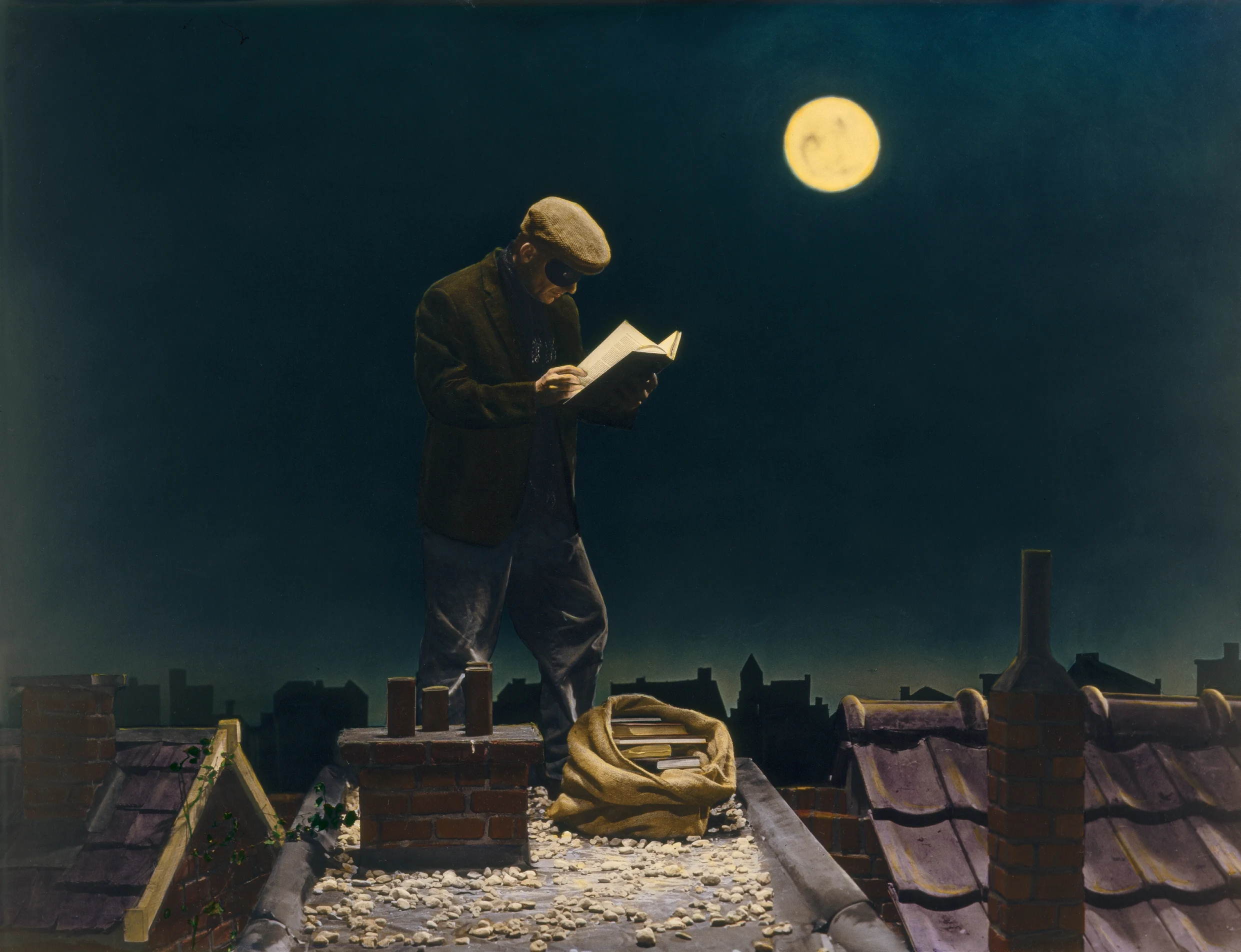

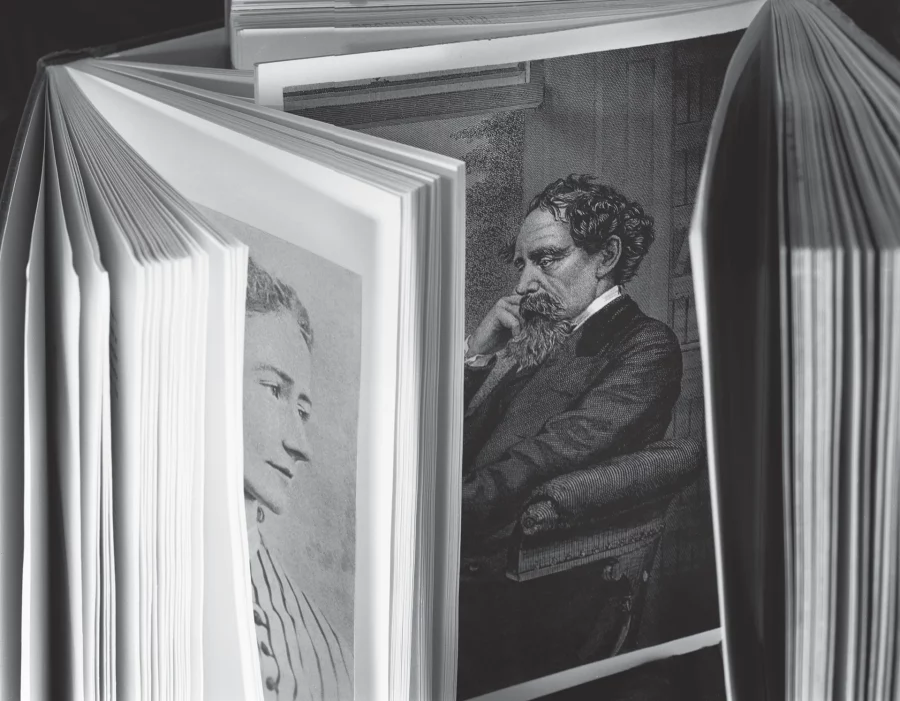

Ese culto al libro como objeto vivo, autónomo, que vive una vida paralela a las nuestras está presente en las artes plásticas. Libros y manuscritos acompañan a santos, reyes y pecadores, hombres de guerra y mujeres de paz (o tal vez siempre haya sido al revés) a través de toda la iconología plástica: pintura y escultura están llenas de libros en cada esquina, en el recoveco de una túnica, al lado de un mapamundi, significando ciencia, conocimiento y experiencia, saber y vida. Pero es en la época de la fotografía, a partir del siglo XX, cuando el libro se convierte en el protagonista único de tantas obras de arte, de tantas imágenes que nos lo presentan solo, nuevo, abierto, y también ya destruido por tantas manos, por tanto tiempo. A veces sus páginas se abren para dejar entrever mundos cruzados, paraísos de imaginación, imágenes hechas con palabras en un cuerpo de papel, de pasta hecha de madera procedente de todas partes del mundo, cuerpos de árboles infinitos que mueren en nuestras manos ante nuestros apasionados y enrojecidos ojos.

No sé cuál puede ser la razón de que tantos fotógrafos, en todo el mundo, se centren en el libro, en la lectura y, finalmente, en la biblioteca como temas de sus trabajos. Series que en muchos casos ocupan prácticamente toda su obra artística. Desde la aglomeración silenciosa de la biblioteca, auténticas ciudades con sus avenidas, paseos, cinturones de circunvalación, con sus edificios nobles, a veces barriadas populares, hasta la mirada curiosa, que refleja en sus pupilas la historia que acaba de leer, de esos lectores repartidos por todas las edades, los lugares y los ambientes imaginables, la imagen fotográfica nos plantea un universo que se cierra en torno al hecho increíble y regenerador del libro, de la lectura y de esos lugares sagrados, basílicas de un misterio repetido infinitamente, que son las bibliotecas.

Pero ya no sólo es conocimiento y vida, experiencia y sabiduría, lo que los libros nos ofrecen en su representación fotográfica, sino también un lugar autónomo. Geografía inestable y subjetiva, cuerpo definido que se presta al desnudo y a la escena aparentemente casual, los artistas que trabajan su paisaje nos presentan al libro, a la lectura, y a las bibliotecas como protagonistas auténticos de una historia diferente. Establecen el puente entre el objeto, el sueño y la memoria. Como en una breve historia de las imágenes literarias, desde el libro, la historia, hasta su protagonista, el lector, y sin olvidar ese museo autorreferente que es la biblioteca. Un mundo de palabras lleno de referencias mitológicas, héroes y dioses, nuevamente la magia de las palabras, torre de Babel, biblioteca de Alejandría, infinita sabiduría recogida por el hombre en un laberinto interminable en el que todos nos queremos perder, eso sí, con un libro entre las manos y una historia en la cabeza, auténtica biblioteca virtual de tantas lecturas, de tantos volúmenes de historias, amores, soledades, sueños y guerras, muerte y adolescencia. Pura vida.