La sociedad actual no solamente se dedica a fomentar el negocio de la belleza artificial, algo mucho más rentable que la inteligencia artificial, a base de cremas y afeites de todo tipo para ella y para él, operaciones quirúrgicas, gimnasios, etc., toda esta arquitectura de la belleza artificial, preámbulo de la decadencia más real, convive en paralelo con la transformación simbólica del desastre en un producto asimilable por el ciudadano medio. Para la elite intelectual este desastre, la tragedia en la que vivimos, adquiere categoría estética.

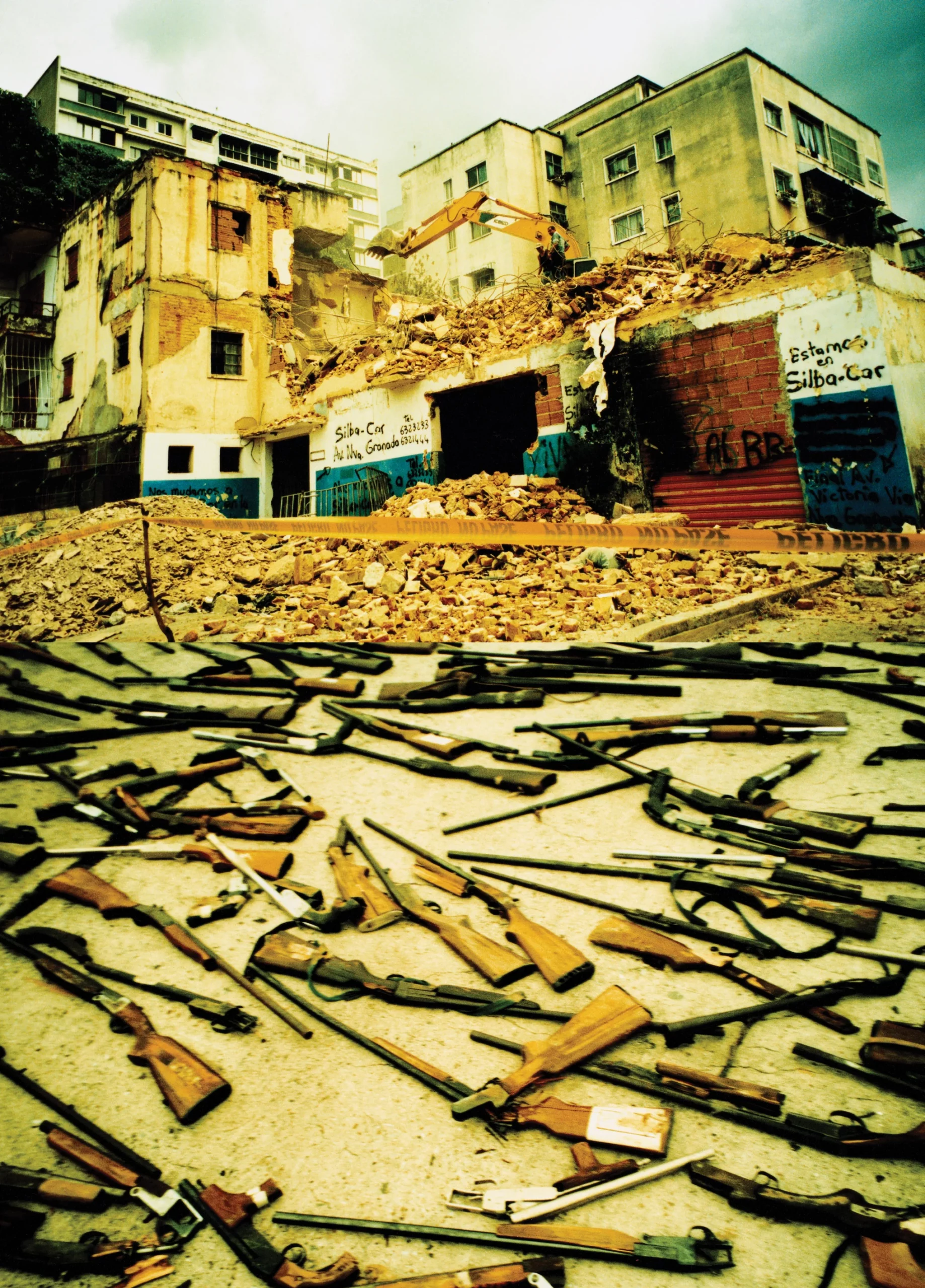

La ruina simboliza en la historia del arte, de la filosofía o de la literatura, es decir, en la historia cultural del ser humano, aspectos nobles, de transformación, de mejora, de memoria, de renovación. Se hace ver, desde el Renacimiento hasta nuestros días, que la ruina no sólo tiene una belleza intrínseca, sino que se convierte en un referente romántico, en una representación del desarrollo, en conceptos diferentes siempre positivos a lo largo del tiempo. Pero hoy en día todavía seguimos admirándonos de que las consecuencias del paso del tiempo, de la destrucción del hombre, de los restos de los desastres naturales puedan ser remarcables por su belleza, por su intensidad estética, por su aspecto regenerador. Olvidando casi siempre, tal vez por su excesiva presencia, la tragedia que la provocó. En un proceso publicitario imposible, los medios de comunicación intentan que, en una sociedad en la que la juventud, lo nuevo, la belleza, y últimamente la salud, son los valores centrales, la “arruga sea bella”, la decadencia atractiva, lo antiguo coleccionable y la muerte sea vista como algo que al parecer les pasa a los demás, generalmente lejos. Sin embargo, nunca anteriormente, la destrucción, la tragedia, y por lo tanto la ruina contemporánea, ha estado más visible, ha sido más cotidiana, más inevitable y ha estado más presente en nuestra memoria visual que en el momento actual. No estoy hablando de la ruina clásica que pintaba Claudio de Lorena situando un resto arquitectónico de algún palacio o templo entre frondosas arboledas abandonadas, cerca de un lago o un río. No hablo de una construcción simbólica, intelectual, ya sea esta a través de la pintura o de la literatura. Hablo de lo que vemos cada día en la prensa y en la televisión. Hablo de la ruina real que vemos después de un bombardeo o en un país en guerra, de los montones de madera y basura que antes fueron casas, barrios enteros, antes del paso de algún huracán, de alguna inundación… no hablo de la reconstrucción –suponemos que rápida en algunos casos, inevitable en otros – ni tampoco hablo en esas ciudades o zonas de ciudades que por la especulación o por los cambios económicos, políticos o sociales se han convertido en ruinas, la mayor parte de las veces imposibles de recuperar. Es difícil ver la belleza en estos lugares provocados por la tragedia.

Naturalmente cuando hablamos de ruina desde una perspectiva estética evitamos la presencia del hombre, el discurso estético empieza después de que los cadáveres hayan sido retirados. Sería imposible de otra manera. Todos podemos ver, al cerrar los ojos, las terribles imágenes de los desastres últimos (atentados como el del 11-S, incendios y desastres ecológicos de todo tipo, bombas y guerras), todas ellas llenas de muertos muy poco estéticos y casi nada simbólicos, y somos incapaces de no ver en todo ello ni una sola imagen que reclame la admiración, la belleza. Tiene que pasar el tiempo para que el documento adquiera una magnitud artística, para que el significado real y el simbólico puedan sustituirse uno al otro. Tiene que pasar tiempo para que el artista pueda transformar nuestra memoria y reconciliarnos con esa realidad cambiante que transforma algo en nada, la vida en la muerte, el orden en el caos. Y es ese caos lo que rige toda la teoría de la ruina. Sin embargo, cada vez el tiempo que media entre el desastre, la tragedia, y la transformación de los restos, de la ruina producida, en objeto de arte, en tema para ser recuperado por la esfera de lo estético, es cada vez mas corto. Apenas pocos años, tal vez meses, y ya tenemos los restos del huracán a su paso por Nueva Orleáns convertidos en excelentes fotografías (en la portada de esta revista, por ejemplo), o un poco más para que la tragedia de Chernobyl supere su triste realidad y se sume a la lista de las ruinas gloriosas.

La ruina simboliza en la historia del arte, de la filosofía o de la literatura, es decir, en la historia cultural del ser humano

Pero hay muchas diferencias entre la ruina clásica, la romántica, incluso la producida en la transformación industrial con las ciudades que hoy vemos renacidas, y la ruina que provocan las tragedias actuales. Y no se trata solamente de la cercanía en el tiempo y de la proximidad en el dolor de sus causas y sus efectos. Y tal vez no sea despreciable el saber exactamente las causas políticas o humanas que las producen y nuestra impotencia para frenarlas. Pocos europeos habían viajado a Egipto o sabían algo de la zona geográfica y de la historia política del país cuando se enfrentaban a sus ruinas en los primeros dibujos que traían los viajeros: eran algo lejano, misterioso. Nadie en el Renacimiento había vivido en la misma época que los gloriosos dioses griegos, ni sabían demasiado de los emperadores romanos, esa lejanía, ese desconocimiento, les habilitaba para la reinterpretación, para la admiración, para la reconstrucción de los mitos y los símbolos. Sin embargo la invasión de Afganistán no tiene nada de misterioso, aunque sea un símbolo.

Tampoco es desdeñable saber que el arte en otras épocas no se convertía tan clara y rápidamente en objeto de un valor económico inalcanzable como en el momento actual. Desde una perspectiva más artística habría que destacar que hoy no hablamos casi nunca de pintura, sino de fotografía: la misma carne de la información del documento convertida en obra de arte que salta de la prensa a las revistas especializadas, a la galería de arte, al museo, al salón del coleccionista. Cuando una de las revistas informativas más importantes de USA ofrece al fotógrafo Andres Serrano (oferta que el artista rechazó por razones éticas) realizar un reportaje sobre el huracán Katrina y sus efectos en Nueva Orleáns, ¿estamos ante un encargo informativo, ante la creación de una documentación o ante la producción de una obra de arte?

La ruina siempre ha sido parte de la memoria del pasado, un edificio en ruinas nos habla de su pasado, de las personas que la habitaron, ya fantasmas del tiempo. La ruina se presenta como un sinónimo de transformación, de la presencia del pasado en la construcción del futuro. Es el recordatorio de un tiempo que posiblemente fue mejor al ser ajeno a nosotros, o al menos que mantiene elementos míticos de una memoria que los convierte en mejores, de ahí la frase que define la decadencia de personas y cosas: “es la ruina de lo que fue”. Sin embargo en las ruinas de nuestro presente toda esta carga simbólica no puede existir, pues no proceden del pasado, no hay tiempo entre la ruina y nosotros mismos. Son las ruinas de nuestro presente, la terrible tragedia de la destrucción en sí misma, no para reconstruir, no como sinónimo del progreso que arrasa el pasado construyendo el futuro. No hay nada de romántico en estas ruinas de nuestros días.

Pero es hoy cuando la ruina florece en las galerías y museos, en los libros de artista. Seguramente es hoy cuando la ruina producida por la tragedia, no ya por la decadencia ni por el paso del tiempo, sino por la miseria, la guerra, el abandono de nuestros políticos, la especulación económica, se convierte más rápida y abundantemente en el tema de gran parte de los artistas actuales y, desde luego, en un subgénero fotográfico que no entiende de fronteras. Por motivos diferentes y con enfoques sin duda surgidos de diferentes motivaciones desde China hasta España, desde Rusia hasta París, artistas de todo el mundo se intercambia para inmortalizar el desastre, para hacernos objetivable el horror. Tal vez para facilitar que sigamos mirando a nuestro alrededor sin caer en el pánico, sin querer saber que estamos rodea dos por la muerte, y buscar su belleza de una forma agónica, motivados por la inevitable tentación de la realidad que convierte el paisaje, sea cual sea, en un género artístico.