El término “cortar y pegar” se ha establecido en nuestro vocabulario cotidiano a partir del uso generalizado del ordenador como herramienta de trabajo. Cortamos y pegamos fragmentos de un discurso interminable de textos, cartas, informes, como algo sin mayor problema: ponemos y quitamos, cambiamos el orden, sin llegar al papel. Es un término que, también nos adentra en el Photoshop, la herramienta que aparentemente ha abierto el camino de la manipulación fotográfica en los estudios de tantos jóvenes –y no tan jóvenes– fotógrafos que creen que es algo nuevo ese poder de borrar, eliminar, añadir, cambiando sus imágenes, e incluso creando nuevas imágenes con fragmentos ya existentes, basando en ese dominio técnico el interés dudoso de una construcción muerta de antemano.

Pero casi nunca hay nada nuevo, sino adaptaciones de técnicas ya existentes a una nueva tecnología. El retoque, la manipulación del original fotográfico, es tan antiguo como la propia fotografía. Esas imágenes pintadas, esos negativos retocados en los laboratorios, era algo habitual desde las fotos de carnet de identidad hasta los retratos de historia o las fotografías de boda. No están tan lejos esas fotografías de Stalin en las que aparecían y desaparecían compañeros de viaje según los vaivenes políticos y los intereses cambiantes. La fotografía es una técnica y por lo tanto siempre ha sido factible su manipulación, su retoque, su montaje. Sin embargo hay una técnica, un subgénero que encabalga la fotografía con la pintura, con el objeto único, con esas obras que los artistas, incluso antes de la fotografía, tocan y realizan con sus propias manos, sin posibilidad de hacer series, la obra única por excelencia. Hablamos del collage, del fotomontaje, del fotocollage, de esas obras que atraviesan la historia del arte desde las vanguardias y abducen a la fotografía desde el principio. Ese arte en el que es el ojo el que se convierte en una cuchilla afilada y corta, amputa, secciona una realidad ya dada por la pintura, por el dibujo y, finalmente, por la fotografía.

Técnicamente, como podrán ir apreciando en las páginas siguientes, el fotocollage tiene distintas fórmulas, distintos caminos para conseguir una sola realidad: la unión de diferentes imágenes que conforman otra diferente y que casi siempre compite conceptualmente con las que la originan. Y este es uno de los aspectos más importantes de esta técnica de superposición y fragmentación: la crítica social, la ironía, el combate político, la burla de una realidad, el combate visual con lo preestablecido. No siempre se trata de recortes de fotografías que se pegan sobre una superficie para construir otra imagen, que a su vez se puede fotografiar o no, convirtiéndola en una/otra fotografía. Esta idea de fotomontaje se puede ampliar a la superposición en un solo papel de diferentes negativos que resultan en una imagen nueva que contiene el todo o las partes de las imágenes anteriores. Pero también puede ser el resultado de una compresión de imágenes, en cuyo proceso ineludiblemente se pierde parte de los originales, de su calidad, pues estas imágenes previas son simplemente materiales para la construcción de la obra final. Lógicamente el uso del Photoshop u otras herramientas informáticas han venido a facilitar ciertos procesos pero no suponen una cualificación por sí mismos de unas técnicas que simplemente están al servicio de las ideas del artista.

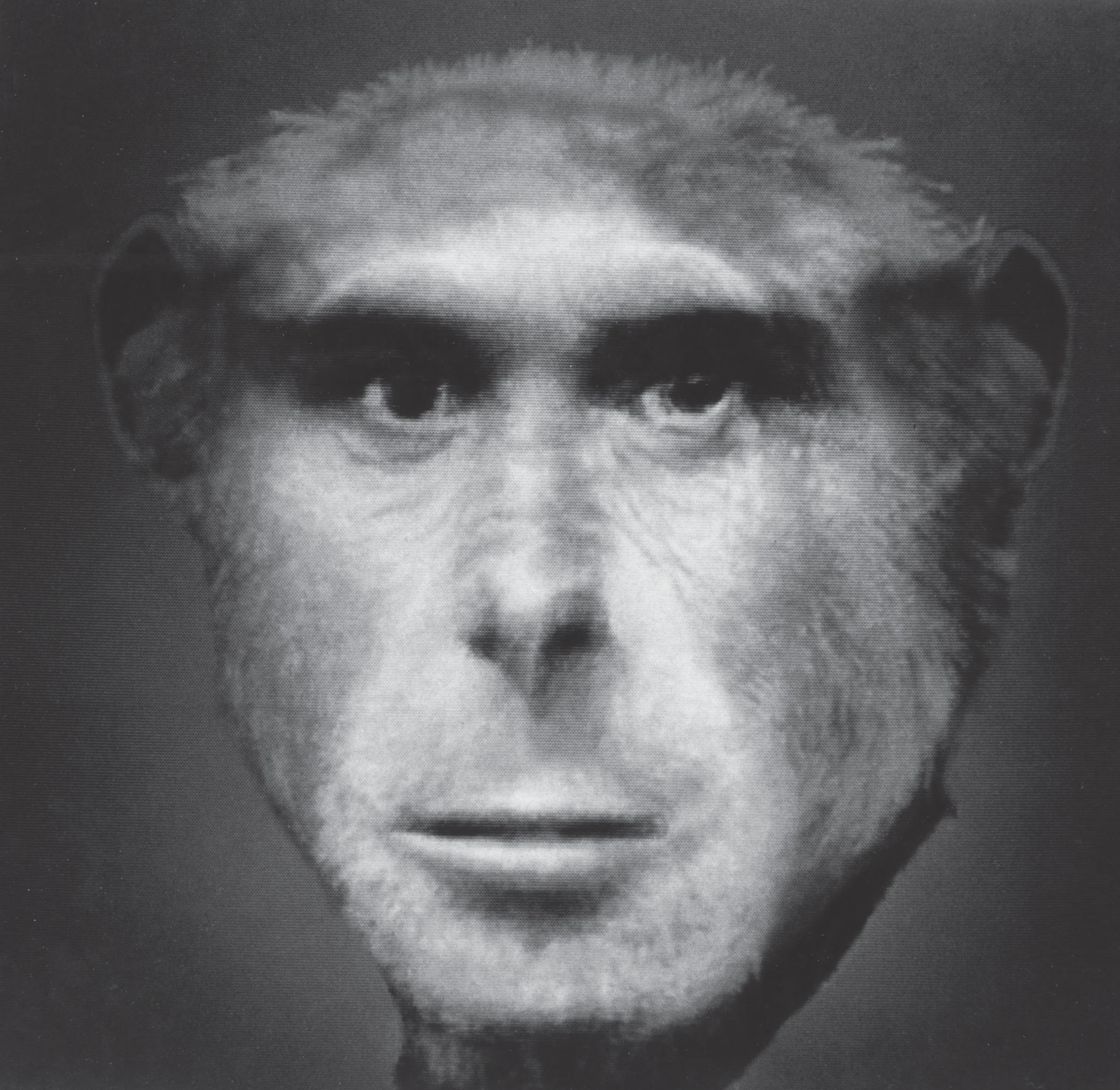

Resulta curioso ver cómo a lo largo del tiempo, desde Renau o Heartfield hasta Martha Rosler o Peter Kennard, no importa el proceso técnico, la actitud de los artistas ha sido básicamente la misma: la crítica, la lucha política abierta contra el uso excesivo de la fuerza, contra el poder del dinero, contra las guerras, podríamos decir “contra el tirano”. Una lucha abiertamente política que está presente en toda la historia del fotomontaje, dotándole de un contenido que le marca esencialmente. Pero no hay que olvidar la ironía y un cierto sentido del humor cercano a la burla, en los terrenos sociales, en el de las relaciones y por supuesto, en el de la identidad. Esas parejas de novios con las caras cambiadas, esos rostros compuestos de caras diferentes, de modelos y actores, de hombres y mujeres, que se transforman en una sola; esos viejos camaradas, compañeros de club, de lobby, convertidos en fantoches con las caras tapadas por antifaces y máscaras de colores. Una forma de cambiar, con una intención perversa, el mundo que nos rodea. Una forma de atentar contra lo establecido, contra el orden impuesto de antemano. Una burla, un juego, una forma de transformar la realidad.

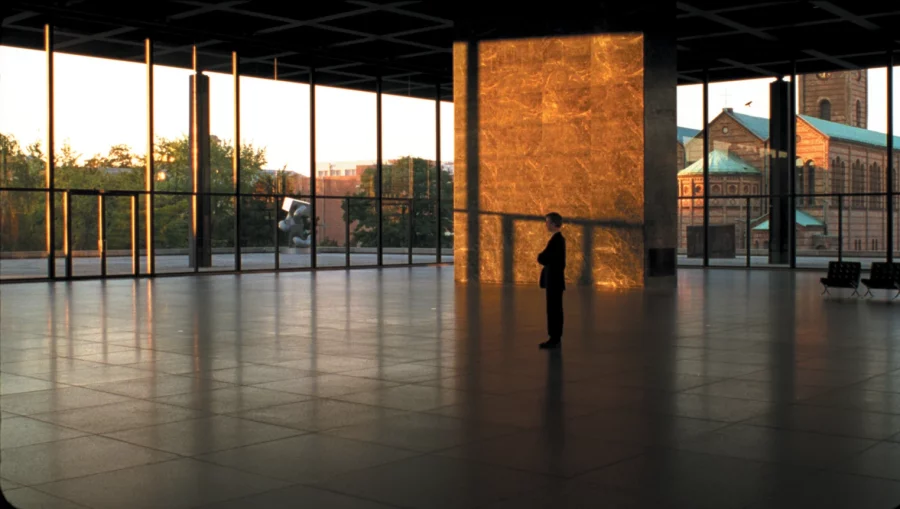

Pero el arte siempre es arte, y se desarrolla en un mundo de formas y apariencias, de líneas y de colores. Así, junto al eje conceptual de lo político y los social del que hablábamos, se desarrolla una veta formalista pendiente más de las formas y de los logros técnicos, de la superación del truco. Aquí los artistas actúan como magos con “el más difícil todavía”, intentando rizar el rizo de lo posible y de lo imposible, llegando más allá de lo imaginable. Es en este terreno en el que la abstracción fotográfica se desarrolla principalmente, y en el que el fotógrafo se aleja de la fotografía para adentrarse en los recovecos de la pintura como idea, de una realidad imposible.

Cambiar el mundo no es fácil, tampoco es tan fácil ni tan rápido cambiar la realidad en que vivimos, pero cambiar su imagen, su apariencia, eso sí es algo más factible. Se trata de cortar y pegar. Los materiales son infinitos, las intenciones son las que marcan este juego en el que todo puede valer. Un ejemplo más de que la cultura es de todos, pues estos artistas pueden utilizar cualquier cosa realizada antes por otros artistas o tomadas de los medios de masas, de carteles, de cualquier sitio, de cualquier autor. Fragmentan y recortan pedazos del mundo, de una realidad existente y transforman así un mapa todavía por definir, cambiando las relaciones virtuales, los pactos asumidos, trastocando las distancias geográficas. Colocan a las desafortunadas víctimas de cualquier guerra en el jardín de las cómodas casas de cualquier suburbio burgués, meten en nuestras cocinas a soldados brutales, transforman no sólo el paisaje exterior sino la propia intimidad de nuestros pensamientos.

Esta construcción enloquecida de mundos impensables se realiza sobre una mesa de trabajo, en una pantalla de ordenador, y de allí surgen como armas cargadas a punto de estallar delante de nuestros ojos, cambiando el sexo, el oficio, las intenciones de lo que creíamos estable. Ese es el objetivo de estas derivaciones fotográficas. Son como una rebelión de imágenes que se han transformado a partir de mixturas impredecibles, obligándonos a aceptar que la realidad tiene mil posibilidades y que siempre lo inesperado puede ser posible y, sobre todo, haciéndonos dudar de esa cara de la realidad que se presenta como la de la bella durmiente cuando de verdad es la de la bruja.