El coche y yo

Henry Ford, bien conocido por la franqueza y rotundidad de sus opiniones, dijo en su día que “cuando un señor es tan inútil y estúpido que no sabe hacer nada en la vida, conserva todavía la inteligencia necesaria para conducir un automóvil”. Y el proceso de automovilización masiva de la sociedad que hemos vivido desde entonces, con esa mezcla engreída de derroche energético y desdén por el entorno que acarrea, al igual que los consabidos cambios que todo ello ha originado en nuestro comportamiento, no han hecho más que darle la razón.

La aparición de esta máquina rodante fue celebrada como uno de los más perfectos símbolos de aquella modernidad en marcha, asentada sobre el trípode de la razón, la emancipación y el progreso, que vino a colmar las expectativas de una sociedad cargada de optimismo y de fe en el futuro. Es verdad que el coche era, sobre todo, un signo externo de riqueza, contra el que se rebelaban únicamente cuatro aristócratas nostálgicos que aún se pasearon durante un tiempo en sus carruajes tirados por caballos de los de verdad, pero es sabido que en aquel tiempo en que la Historia estaba en marcha hacia un fin, plena de positivismo, sólo un insensato se hubiera opuesto a aquella unión entre la máquina y el hombre que inauguraba una era, decían, de mayor libertad. Baste como ejemplo que entre el arranque del siglo XX y el estallido de la Primera Guerra Mundial la presencia de automóviles en el mundo se multiplicó por treinta.

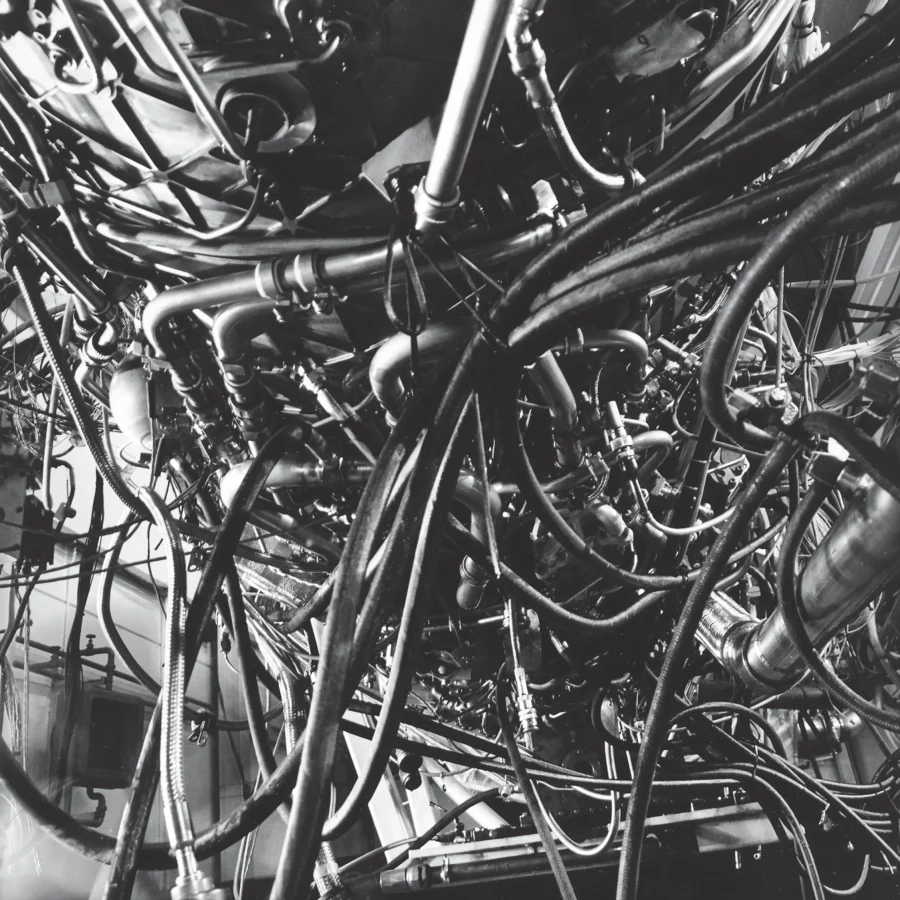

Aquella bestia maravillosa encajaba a la perfección en el espíritu de vanguardias como la futurista, para las que el dios de la velocidad venía a suplir en el trono a las divinidades de un mundo periclitado.…

Este artículo es para suscriptores de ARCHIVO

Suscríbete