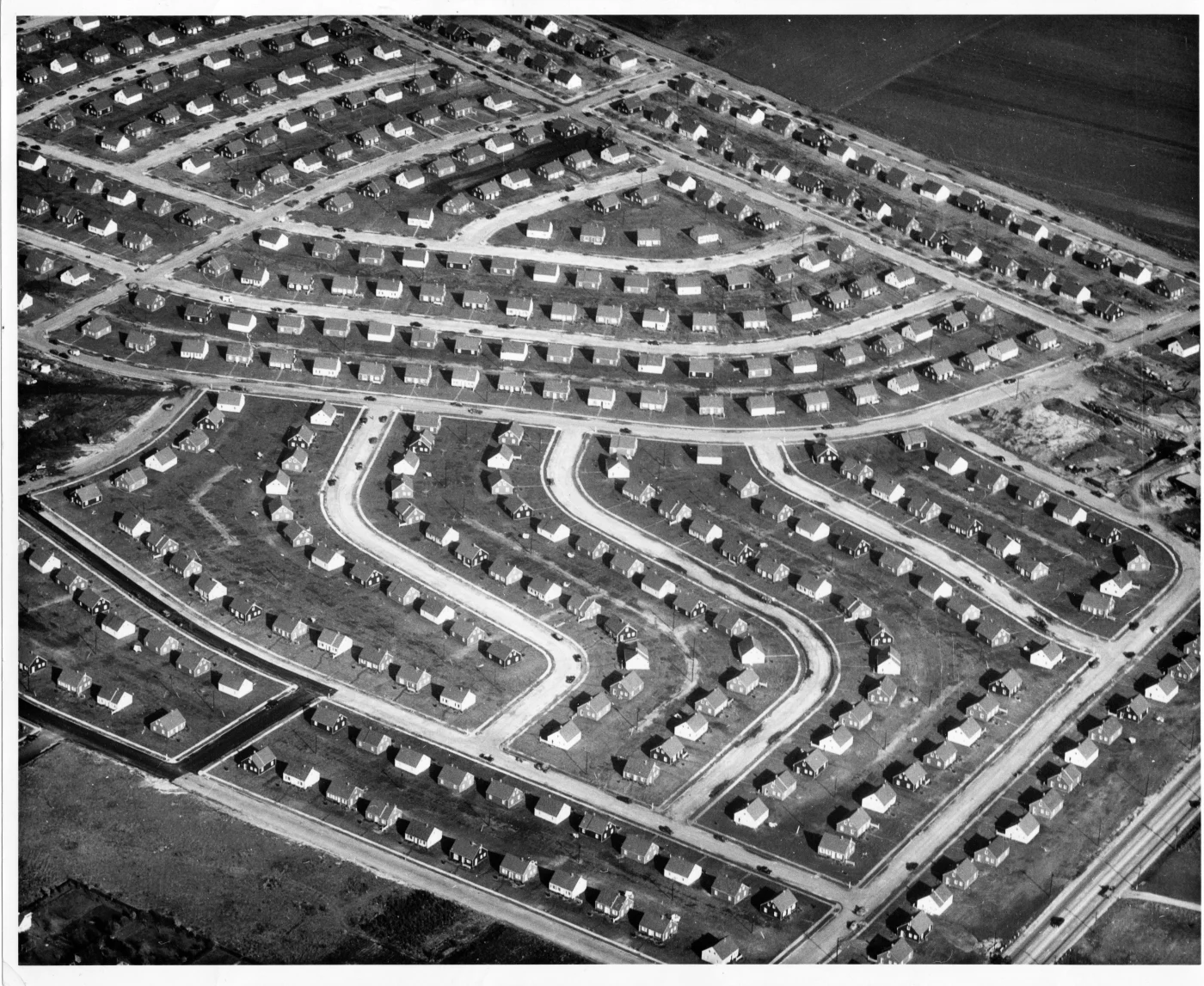

Little boxes on the hillside / Little boxes made of ticky-tacky / Little boxes on the hillside / Little boxes all the same… Al componer en 1962 esta canción (que sería grabada por Pete Seeger un año después, en la famosa interpretación que todos conocemos), Malvina Reynolds satirizaba el desproporcional crecimiento de los barrios periféricos, y de los valores conformistas de la clase media que los habitó, en la América posterior a la Segunda Guerra Mundial. Reynolds hacía referencia a la uniformidad de las casas unifamiliares, “cajitas” iguales donde sus habitantes, todos, han seguido un camino vital similar: después de ir a la universidad han seguido una carrera ejemplar, y pasan su tiempo libre jugando al golf, bebiendo martinis y teniendo hijos, que después de ir al colegio, al campamento de verano y a la universidad, formarán una familia y se comprarán una casa… reproduciendo así el ciclo vital de sus padres, de generación en generación, hasta el infinito.

El suburbio ofrece una imagen muy concreta del sueño de vida americano. Extendida en el imaginario colectivo artístico y cultural, popularizada gracias a la literatura, el cine, la televisión, la publicidad o las artes plásticas, la historia cultural del suburbio, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, protagoniza ahora una exposición en el CCCB de Barcelona. Este ideal de vida burguesa donde cada unidad familiar dispondría de un terreno alejado de los humos de las grandes ciudades se democratizó gracias a la revolución industrial, y se utilizó como herramienta ideológica, convirtiéndose en un fenómeno aspiracional.

Se trata ahora de repensar y “rearmar intelectualmente la ciudad” para “volver a enamorarnos de ella”

Con esta muestra, el CCCB de Barcelona continúa su propuesta de reflexión sobre el rol del urbanismo y la arquitectura en la creación de un espacio público colectivo, tras anteriores exposiciones monográficas sobre la ciudad europea, la china y la africana (organizadas en 2014, 2008 y 2001, respectivamente). Más allá de la “mala prensa” que la ciudad pueda haber tenido en las últimas décadas en la propagación del impacto del crecimiento urbano, el cambio climático o la segregación racial, se trata ahora de repensar y “rearmar intelectualmente la ciudad” para “volver a enamorarnos de ella”, como apunta Judit Carreras, directora del CCCB.

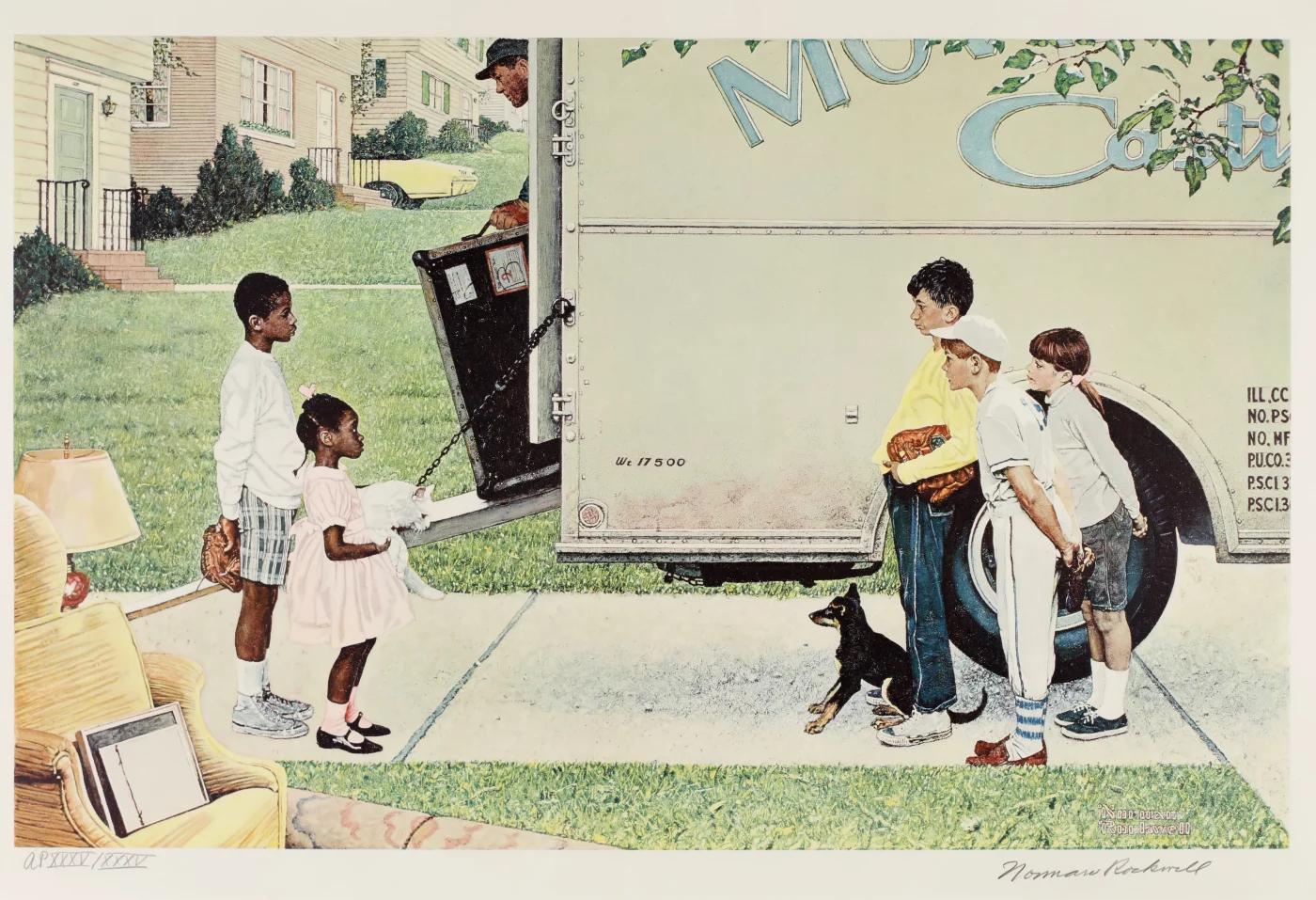

La exposición incluye material documental, objetos cotidianos y piezas de creadores que van desde los fotógrafos Joel Meyerowitz, Weronika Gęsicka o Bill Owens (autor de un libro fotográfico que da lugar al título de la muestra) hasta el ilustrador de portadas de la revista estadounidense Saturday Evening Post Norman Rockwell o los artistas Thomas Doyle y Alberto Ortega.

El sueño de la casa propia se convirtió en una posibilidad alcanzable para millones de estadounidenses

Articulada en cinco grandes secciones organizadas de manera cronológica y temática, la muestra inicia su recorrido con los orígenes de los suburbios en el siglo XIX, marcados por el auge del ferrocarril, el tranvía y el automóvil, que facilitaron el acceso de las clases medias a la periferia urbana. Las comunidades cerradas de Llewellyn Park en Nueva Jersey o Tuxedo Park en Nueva York delinearon el inicio de una preferencia por la vida fuera de las ciudades densamente pobladas, en busca de un contacto más íntimo con la naturaleza y una vida familiar idealizada.

Este fenómeno se masificó tras la Segunda Guerra Mundial, apoyado por políticas estatales que promovían la propiedad de viviendas unifamiliares como pilar del bienestar y prosperidad de los soldados que volvieron de la Segunda Guerra Mundial, y por la popularización del modelo de automóvil Ford T, símbolo de libertad que daría nombre al sistema de producción en cadena estandarizado favorito del capitalismo, el fordismo. Es lo que, en la segunda sección de la exposición, constituye el “boom” suburbial de la posguerra, cuando el sueño de la casa propia se convirtió en una posibilidad alcanzable para millones de estadounidenses. Promociones masivas como Levittown y el modelo Park Forest simbolizaron esta expansión, ofreciendo un estilo de vida homogéneo que, a su vez, reflejaba las tensiones raciales y de género de la época. La segregación y el racismo, así como el rol confinado de la mujer (la Reina del Hogar), son aspectos que Suburbia no elude, presentando una narrativa que va más allá de la superficie pulida del sueño americano.

Precisamente la segregación, y la constitución de la identidad de la suburbia en base a lo propio versus lo diferente, da lugar a la transformación del sueño en pesadilla, y a la configuración del subgénero del “gótico suburbano”, que se arma contra el mal que amenaza con destruir el hogar. Después de esta tercera sección de paranoias y familias armadas, el cuarto grupo aborda la evolución más contemporánea de la suburbia, que ha encontrado maneras muy diversas y desiguales de expansión por el mundo (con comunidades afroamericanas o asiáticas), y que no deja de tener un alto impacto medioambiental. Por último, la exposición también aborda cómo este modelo se ha exportado y adaptado fuera de los Estados Unidos, con un enfoque particular en Cataluña. La expansión suburbana en la periferia de Barcelona y Madrid revela paralelos intrigantes con la experiencia estadounidense, al tiempo que subraya particularidades locales. La muestra ofrece así un análisis lúcido sobre cómo los retos urbanísticos, ecológicos y sociales asociados a los suburbios resuenan a nivel global.

Suburbia está comisariada por Philipp Engel, que ejerce de periodista cultural especializado en cine y literatura, y está dirigida por Jordi Costa, jefe de exposiciones de la institución barcelonesa. Engel y Costa han contado con el asesoramiento del geógrafo urbano catalán Francesc Muñoz, quien reflexiona, en la última sección de la exposición, sobre la implantación de este modelo urbanístico en el contexto local, tanto en el barcelonés como en el madrileño.

2015-2017. Cortesía de la artista y de la Galeria Jednostka, Varsovia

2015-2017. Cortesía de la artista y de la Galeria Jednostka, Varsovia

No olvidemos un matiz importante, la diferencia conceptual entre el original en inglés suburb y su traducción al español suburbio, que refleja prácticas culturales y políticas de urbanización totalmente distintas. Mientras que en los países anglosajones, especialmente Estados Unidos, el crecimiento económico de mediados del siglo XX y la expansión de la clase media implicó la creación de un modelo de urbanización que promovía la vivienda unifamiliar en áreas residenciales espaciosas y bien planificadas fuera de los centros urbanos, derivando en un concepto de “suburbio” que es sinónimo de prosperidad, seguridad y éxito social, en España y Latinoamérica el “área suburbana” se identifica con un tipo de urbanización acelerada y desorganizada en la periferia de las ciudades, resultado de flujos migratorios que, en busca de mejores oportunidades en la ciudad, no han podido encontrar asentamientos estables y prósperos en esta, acudiendo finalmente a zonas caracterizadas por la escasez de recursos, la marginalidad y la exclusión social.

La exposición se extiende más allá de las salas del museo. Para profundizar en la temática, la institución barcelonesa propone una rica programación integrada por un ciclo de conferencias, conversaciones y debates (en el que participarán varios de los mayores especialistas en el tema, como la arquitecta y urbanista neerlandesa Nathalie de Vries, el historiador y crítico de arquitectura Hans Ibelings, o Margaret Crawford, urbanista, historiadora de arquitectura y catedrática en la Universidad de Berkeley), actividades educativas para distintos públicos, como alumnos de instituto, dos ciclos de cine o un club de lectura (Catedral, de Raymond Carver, y Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides, son dos de las lecturas dirigidas por Juan Evaristo Valls en varias bibliotecas públicas de la región).

En las próximas décadas veremos la evolución de este modelo, que ya lleva tiempo demostrando, para bien y para mal, las limitaciones materiales e ideológicas, concretadas sobre todo en una época marcada por crisis climáticas, reconfiguraciones urbanas y debates sobre inclusión social.