Madrid y Barcelona son las dos ciudades más pobladas de España. Las dos tienen una historia y una tradición popular, estrechamente relacionada con la calle, con los barrios, con la gente. Una gran parte de la vida en nuestro país, en estas dos y en todas las demás ciudades y pueblos, se hace en la calle. Es el lugar en el que nos relacionamos, paseamos, disfrutamos. El paseo es un ritual, igual que las salidas nocturnas. Pero en las últimas semanas esto ha cambiado radicalmente. Un país en confinamiento, todo el mundo en su casa. No se puede salir, las calles están vacías. El paisaje ha cambiado. Hablamos con dos fotógrafos que suelen trabajar en la calle, reflejando tanto lo que pasa como a la ciudad en sí misma, como un gran personaje de su obra. La gente y las calles. Hoy para ellos dos las cosas también han cambiado. Son Clemente Bernad y Paco Freire, dos miradas y dos ciudades en una situación nunca antes vivida. Ellos dos nos cuentan cómo ha cambiado la ciudad, su paisaje, la vida en ellas y cómo se sienten ahora, en estas nuevas circunstancias, paseando y tomando fotos en sus calles, y de qué manera se sienten las diferencias.

Hablamos con dos fotógrafos que suelen trabajar en la calle, reflejando tanto lo que pasa como a la ciudad en sí misma, como un gran personaje de su obra

El primero en contarnos su experiencia y la forma de adaptar su trabajo fue Clemente Bernad que, además, expone estas (y muchas otras) fotografías sobre la pandemia en la web del Museo Reina Sofía. Ahora, es el turno de Paco Freire y su trabajo.

Paco Freire (Barcelona, 1959)

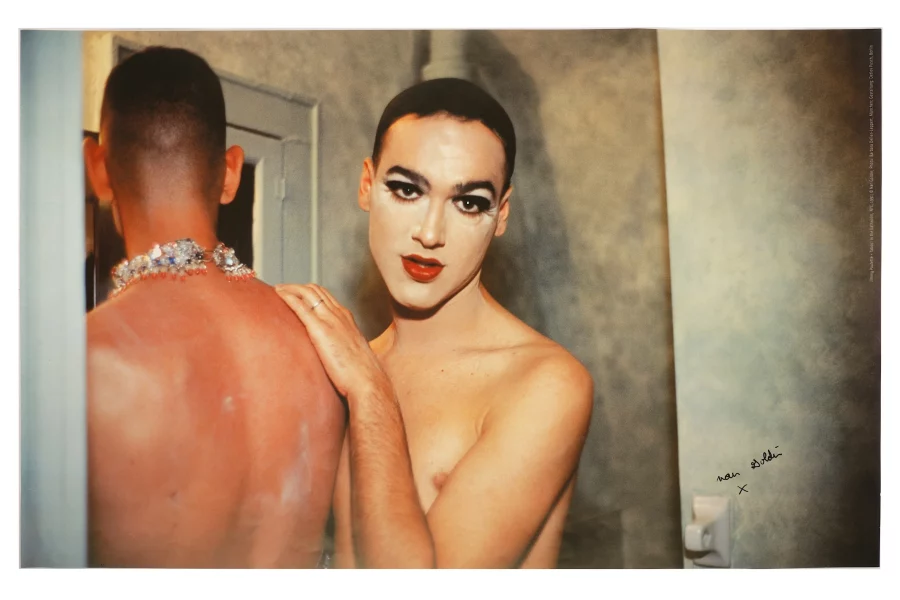

Vive en Barcelona y es la ciudad y su gente, la actividad política, social, lo que sucede, la vida que trascurre por sus venas, el tema habitual en sus imágenes. Siempre en color, un estilo de fotoperiodismo elegante, subjetivo y atento al detalle.

“Es una libertad provisional la que vivimos de ordinario”

Lo primero que me gustaría destacar es que ha sido como regresar sobre lo que ha desaparecido. Acostumbrados a que el acontecimiento quede revelado, incluso con cierta sobreactuación, ocurre ahora lo contrario, es el vacío, la no acción, lo que toma protagonismo. De hecho, aquellas manifestaciones multitudinarias, aquellas ruedas de prensa improvisadas para exigir el decrecimiento turístico, o para detener una comisión judicial dispuesta a ejecutar una orden de desahucio, han desaparecido.

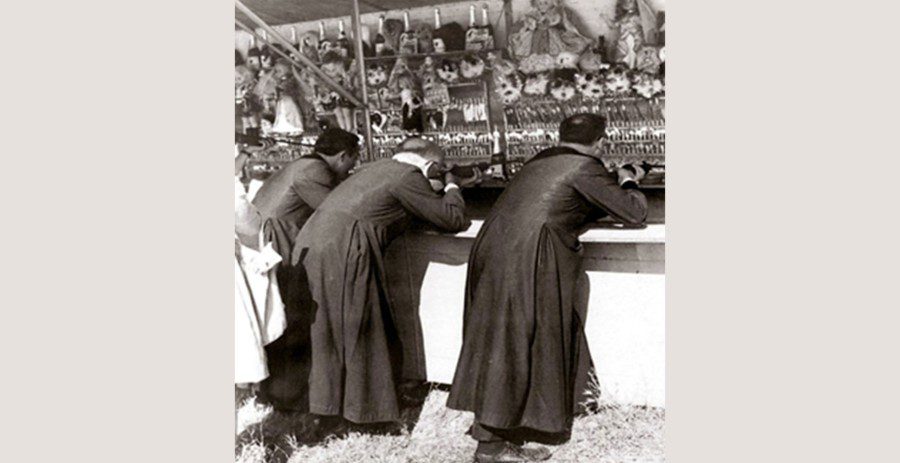

Y recuerdas lo cerca que estaban todos los actores en el pasado. Y que precisamente, de la cercanía física emanaba la fuerza; de la espalda contra la espalda, de la cara contra la cara. También de los besos y los abrazos. Todo eso ahora ha desaparecido, al menos por una larga temporada; y camina uno en solitario por las calles vacías buscando una señal de comunicación o reconocimiento. Asimismo, el uso de la mascarilla sanitaria y el distanciamiento social ayudan más bien poco a las relaciones interpersonales.

Una de las bromas más recurrentes durante los primeros días era la de estar formando parte del rodaje de una escena de ciencia ficción

No es una situación habitual la que vivimos; así que no podemos estar acostumbrados. Y uno se siente amenazado por lo desconocido. Pero procuras mantener tu propósito lo más claro posible: captar algunas imágenes destacables que puedan ser representativas de una situación excepcional que ha vaciado las calles, modificando nuestro comportamiento y que dejará escenas inquietantes. Y para eso estás ahí, para registrarlas. Una de las bromas más recurrentes durante los primeros días era la de estar formando parte del rodaje de una escena de ciencia ficción.

Si bien la ciudad está desierta, no lo está del todo, y te ves obligado a evitar trayectorias coincidentes pasando a distancia para alcanzar esos dos metros de seguridad que te mantienen a salvo, mientras te preguntas cómo es posible que tanta gente necesite hacer la compra o tenga la urgencia de pasear sus mascotas.

Este aspecto escenográfico, de “performance” del espacio público, no deja, siempre, de sorprenderme

Pero uno de los recuerdos que he tenido con más frecuencia, tal vez por estar cercano en el tiempo, ha sido el del atentado de Las Ramblas. Vivo en el centro de la ciudad, así que suelo recorrer los mismos escenarios una y otra vez. En aquella ocasión, un gran perímetro de seguridad delimitado por la policía vació las Ramblas y todas las calles adyacentes de peatones. Fue un vacío más necesario, si quieres, pero señalaba como ahora, que el espacio público que transitamos es regulado a conveniencia según criterios determinados por los administradores de la vida pública. Es una libertad provisional la que vivimos de ordinario, que puede quedar secuestrada, precisamente, para proteger nuestra seguridad. Este aspecto escenográfico, de “performance” del espacio público, no deja, siempre, de sorprenderme: tan pronto estás autorizado a pasar y eres libre, como te queda prohibido incluso mirar. De hecho, cuando el atentado de Las Ramblas no me dejaron ni tan solo aproximarme.

Lo más doloroso en esta ocasión, ha sido ver cómo esa calle desierta, sublimada, ha revelado aún más, hasta la intolerancia, todo un tropel de hombres y mujeres que moran en la calle abandonados a su destino y en una situación de absoluta precariedad económica que amenaza su salud mental. Entre la multitud ordinaria se puede disimular el fracaso, incluso pasar desapercibido, ser incluso más ignorado por las prisas. Pero en el desierto de alquitrán que ha dibujado la pandemia bajo control policial eres un objetivo dentro de las estrategias de reordenación de los sistemas de vigilancia y control. La reclusión es la alternativa.

“A veces piensas que eres un intruso que merodeas al asalto de víctimas”

Es una mezcla de sentimientos los que vas modulando. A ratos te inunda la empatía, después sientes inquietud por lo desconocido, luego piensas que eres un intruso que merodeas al asalto de víctimas. Y tratas de descargar esa carga emocional echando mano de la comunicación verbal o gestual a distancia. Pero encuentras un terreno árido y mal abonado, donde la pandemia en muchos casos saca lo peor: egoísmo, criterios políticos desacertados sin fundamento; el yo superlativo, el nosotros desmesurado. Y abandonas.

Y luego está la experiencia del vacío. Allí donde antes discurría la multitud, ahora tienes que esperar a que pase una persona, tan solo una sería suficiente para dar sentido a la escenografía de la ciudad amenazada. En el rigor de la imagen de prensa, sin mascarilla sanitaria, sin una mascota o sin carro de la compra, no se sabe hablar de pandemia. La imagen -la imagen gráfica con utilidad periodística- es estricta y rigurosa imponiendo limitaciones. Y se impone el detalle. Pero pienso que, finalmente, uno termina por hacer el trabajo que hace siempre, evitando hacer del infortunio actual un valor estético añadido. Y precisamente por eso hago este trabajo -y esto puedo sonar algo masoquista-. De ahí el uso del color en mis imágenes. Podría ser una pandemia, un terremoto, o una invasión extraterrestre. Cambiarán los detalles, pero en esencia, la pregunta que te haces siempre es la misma: cómo puedes registrar en imágenes aquello que está pasando, con la mayor cantidad posible de ellas. Pero no digo que se consiga.

Y sobre el futuro pienso que hemos sido afortunados de sufrir tan solo una alerta sanitaria, una pandemia global y no una guerra destructiva, ya no digo nuclear, simplemente territorial por el control del agua o de los suministros energéticos.

El refrán podría ser “mal de muchos, consuelo de todos”. Se piensa que la pandemia del Covid-19 marcará un antes y un después en nuestras vidas. Sobre todo en lo relacionado con la justicia social y la sostenibilidad del planeta. En el mejor de los casos traerá el advenimiento de un nuevo totalitarismo de consumo sostenible y ecológico, en el peor, la continuidad de la “normalidad” de un neoliberalismo feroz, bárbaro y cruel.

Pienso que los desajustes sociales que padecemos llevan ahí más de cien años, y siguen sin solución. No veo de qué modo esta pandemia, esta “gripe común”, algo simple y recogido en cualquier libro de ciencia básica escolar, podría hacer rebosar la rabia, ya de por sí superlativa, de la indignación.

O quizá lo que no puedo ver es el modo en que la vamos a canalizar.

Clemente Bernad (Pamplona, 1963)

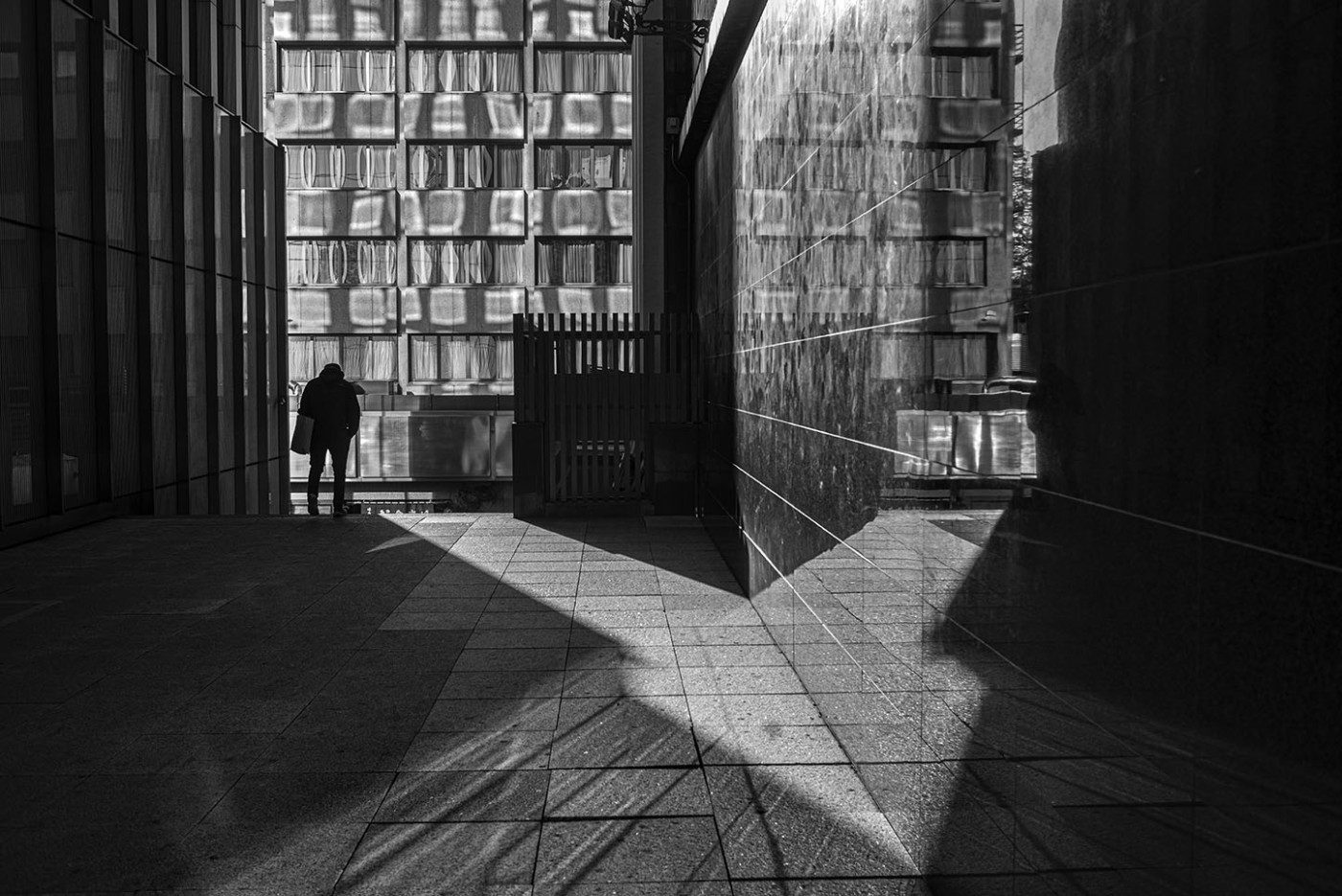

Vive en Madrid desde hace unos años, trabaja en blanco y negro y estas fotografías forman parte de la exposición que actualmente se expone en las redes del Reina Sofia, la primera exposición virtual que el Museo ha realizado hasta el momento.

“He caminado por una ciudad desaparecida”

Me considero fundamentalmente un fotógrafo callejero. La calle es el espacio de la incertidumbre, del riesgo, de lo imprevisible; la calle es el espacio de la vida colectiva, donde nos relacionamos de las formas más variadas, complejas y fructíferas. Y las fotografías me gustan también así: indómitas, ambiguas, silvestres, que no ofrezcan certezas y que asuman riesgos de todo tipo. Pero sencillas y sin afectación.

Frente al interior de nuestras casas, que tradicionalmente han representado la estabilidad, la certidumbre, la seguridad, la privacidad…, la calle se nos aparecía como el lugar público donde amenazaba el conflicto y reinaba la ambigüedad. Sin embargo, en estos días de profunda crisis debida al coronavirus, estas referencias se han trasformado brutalmente. El interior de nuestras casas se ha hecho mucho más público y el espacio urbano, ese que se constituye en las calles a partir de las relaciones que establecemos en ellas, se ha roto por completo, ha desaparecido, se ha volatilizado.

Ese es el punto de partida de mi trabajo durante estos días en las calles de Madrid. Y la primera motivación para salir a la calle en estos momentos es puramente emocional, algo que, por otra parte, es habitual en mí cada vez que elijo un tema que no dependa de un encargo profesional. Como muchas otras veces, me he sentido concernido por una situación que nos afecta enormemente como sociedad, que causa un dolor incalculable, con unas consecuencias sociales, políticas y económicas de una altísima gravedad y que además tiene una proyección evidente en nuestro espacio urbano. Sin embargo, la gravedad de una situación o el interés que pueda despertar en uno no es suficiente para que sea algo relevante desde el punto de vista de la imagen. Hay muchas historias que, simplemente, no tiene una traslación a lo visual y que es necesario dejarlas vivir en su propia identidad, sin forzar en ningún momento la visualidad de la que carecen. Hay muchas historias que simplemente no son fotografiables.

Pero no es el caso de esta historia. El espacio urbano destrozado, las calles prácticamente desiertas y el sufrimiento que han causado la expansión del virus y la declaración del estado de alarma contienen una enorme visualidad. Cierto es que –y así lo he percibido durante el trabajo– se trata de algo tremendamente sutil y que exige un enorme esfuerzo conceptual, pero desde el primer momento sentí que las imágenes estaban ahí, en algún lugar, aunque fuera tras un trabajo ingente y bajo toneladas de estereotipos visuales que era necesario despejar.

El espacio urbano destrozado, las calles prácticamente desiertas y el sufrimiento que han causado la expansión del virus y la declaración del estado de alarma contienen una enorme visualidad

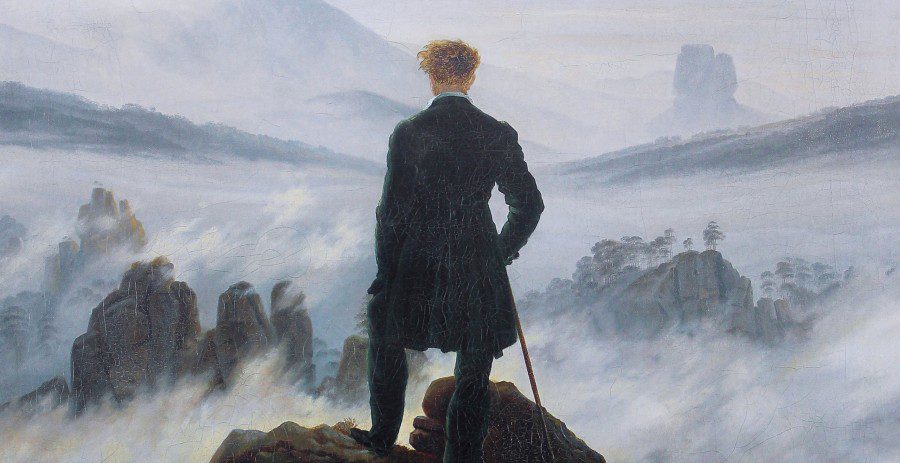

He caminado –y así he querido mostrarlo– por una ciudad desaparecida, sin alma, hostil, triste y recelosa. Militarizada. Una ciudad desierta en la que a veces hay sombras fugaces que desaparecen tras las esquinas, que entran y salen de portales con celeridad; una ciudad en la que las relaciones con los demás son a distancia, con un contacto visual mínimo y casi siempre con una sensación muy opresiva de desconfianza y de sospecha; una ciudad controlada por la policía, que ejerce un dominio absoluto sobre cualquier movimiento que pueda realizarse; una ciudad en la que no puede haber más de tres personas enterrando a un ser querido que ha muerto en soledad. Me recuerda a Sofronia, una de la Ciudades invisibles de Calvino, aquella que estaba dividida en dos mitades, una de las cuales era desmontada y trasladada a otro lugar, hasta que pudiera regresar en otra ocasión. Aquí nos han desmontado una de las dos mitades de nuestra ciudad y nos encontramos viudos, perdidos e incompletos.

Esta ciudad que he fotografiado no es la ciudad del “todo saldrá bien”, ni de los aplausos desde los balcones, sino una ciudad oscura y triste en la que caminar oyendo únicamente tus propios pasos resulta descorazonador.

Algo de eso hay en las razones de haber elegido el blanco y negro para fotografiar Madrid estos días. Fotografiar una ciudad realmente esqueletizada, justamente mediante un registro monocromático, que es el esqueleto del lenguaje visual. Los trazos más esenciales para un tiempo elegíaco en el que cualquier adorno simplemente sobra e incluso molesta.

Esta ciudad que he fotografiado no es la ciudad del “todo saldrá bien”, ni de los aplausos desde los balcones

El hilo conductor del proyecto lo forma una serie de fotografías de guantes abandonados en las aceras. Las calles de Madrid están llenas de guantes de látex o guantes de los usados en los supermercados tirados en el suelo como pequeños animales muertos desechados. Guantes que hemos utilizado para protegernos y que son como medusas retorcidas varadas en la orilla, viscosas y aún amenazadoras.

Unas calles en las que solo se percibe la presencia de la policía, que ejerce un control estricto sobre la presencia de cualquier otra persona…, excepto de los cientos de los sintecho que vagan o yacen por las calles como náufragos arrojados a una isla desierta. Los marginados del sistema. Justamente aquellos que no tienen una casa en la que refugiarse y en la que esconderse para no ser tan vulnerables. Precisamente la ausencia del resto de ciudadanos ha dejado al descubierto de forma dolorosa la hiriente presencia de todas estas personas, que se yerguen intocables en su debilidad incluso ante una policía que nada puede hacer ni por ellos ni contra ellos.

“He fotografiado Madrid como un perro callejero”

Olisqueando con detenimiento cada rastro, cada olor, cada indicio. Caminando con sigilo y con respeto. Procurando hacer el mínimo ruido y causar la mínima alteración. Porque caminar por las calles vacías de Madrid es hacerlo en el más absoluto de los silencios. Se oye con asombrosa nitidez cada uno de los ruidos: el sonido de los semáforos para las personas invidentes toma un protagonismo que jamás percibí. Los propios pasos, las conversaciones telefónicas desde el interior de las casas. El ruido del motor de una motocicleta de cualquier rider se hace poco menos que insoportable. Ni rastro de gritos o de conversaciones desenfadadas a viva voz. La sensación de ser constantemente observado y sometido al escrutinio no solo de la policía sino de decenas de ciudadanos que observan tu caminar desde sus ventanas hace que estar simplemente en la calle se convierta en algo molesto y doloroso. Una de las cosas que más me impresionó fue el momento en el que me di cuenta de que en muchísimas ocasiones lo único animado que veía, la única forma humana que veía moverse en la calle era el reflejo de mi propio cuerpo en los escaparates de las tiendas. Sentí un auténtico sobresalto al ser consciente de ello y desde ese momento decidí fotografiar mi reflejo mientras caminaba en solitario por la ciudad, con cierta melancolía y bastante ensimismamiento.

Todo esto se traduce en un agotamiento enorme y en regresar a casa absolutamente vacío, sin energía. Y cada día me preguntó qué haré al día siguiente, si tendré energía de nuevo para regresar a las mismas calles vacías, a los mismos escenarios del desastre. Y entonces me viene a la cabeza la canción A Hard Rain’s gonna fall de Bob Dylan, cuando el padre o la madre, después de preguntar a su hijo qué ha visto en su viaje, qué es lo que ha oído y a quién se ha encontrado en su caminar, le pregunta qué va a hacer a partir de ahora. Y el joven de ojos azules le responde simplemente: salir.